“潜伏”东北的历史学家,用中国人的视野展示日常生活

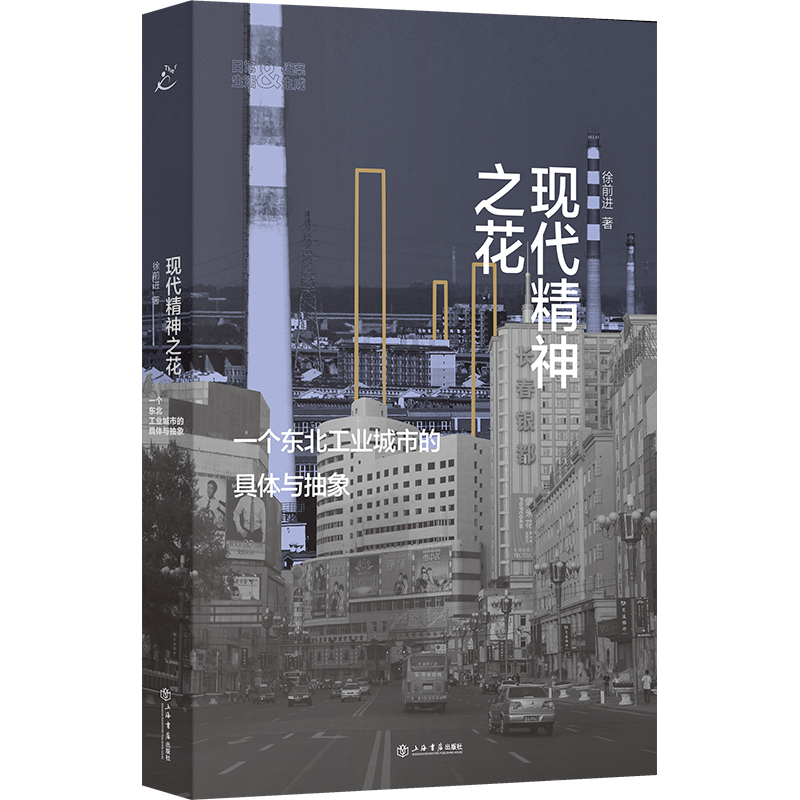

《现代精神之花》这本书的副标题是“一个东北工业城市的具体与抽象”,封面上有高耸的烟囱、大片的厂房。如果读者比较关注东北话题,相信看到封面的第一眼,脑海里会浮现出《漫长的季节》中反复出现的桦钢厂全景,希望在书中找到哀叹那个时代的“共鸣的响指”。

实际上纵观全书,除了充满历史感的城市主干道人民大街、倒闭的拖拉机厂之外,书中写的长春这个北方工业城市,与其他中国城市有更多的相同之处——走在马路上会接到销售随机拨打的推销电话,早市上挤满辛苦谋生的小贩,房产中介熟练使用话术推销学区房……

“有些人会因为题目中的‘东北’而买这本书,但买到后发现并不是专门写东北,可能会有些失望。”东北师范大学历史文化学院教授徐前进倒是很坦然。不过他说,一个人如果在中国的很多城市中生活过,应该就会知道,这些城市在很多方面都是相似的,包括街道景观、建筑风格、日常习俗,等等。

尽管如此,在徐前进看来,作为率先经历了经济发展盛衰周期的长春,却很有观察价值。通过对长春城市生活日常状态的观察,可以说明东北与中国现代化的关系,从这个角度说,东北又是一种方法,借此能更好地理解中国的现代化。

最近十年,徐前进做的一件重要的事,就是打破历史学者只关注过去的惯例,聚焦现在和未来,观察并记载下城市的日常景观,将这些本来随处可见又一定会消失的日常景观变成历史档案,让未来的人研究现在这个时代,不会像他做研究时那样,因为缺乏更细致的史料而没法真正理解人和时代之间的关系。“每个时代的人都有最熟悉的场景,这些场景重复出现,但由于这个时代的人对之过于熟悉,反而视而不见。他们会关注那些让他们惊奇的事,将之记录下来,而这种事往往出现的频率并不高。等到这个时代消失,那些最经常出现,并在很大程度上影响着这个时代的人的场景也就消失了。当以后的人想要了解那个时代,只能根据那个时代的人的记录,但他们记录的又是那些让他们感到惊奇的事。这就是一个矛盾。”

于是,徐前进写出了《流动的丰盈:一个小区的日常景观》《驶于当下:技术理性的个体化阐释》,新书《现代精神之花:一个东北工业城市的具体与抽象》又将视线扩展到对城市景观的观察。最后,他的这些写作汇集成“日常生活与档案生成”系列,试图以此来对抗快速变化的城市和时间的倏忽而逝,让未来的人能看到这个时代的日常。

和“东北文艺复兴”视角不同

第一财经:你看了《漫长的季节》吗?这些年,以《钢的琴》《平原上的摩西》《漫长的季节》等为代表的影视作品,有个共同的主题,就是描述东北在上世纪90年代陷入衰落的故事,人在时代大潮面前的无力尤其引发共鸣。但是作为历史学者,我发现你对东北现代化进程中的经历和变化,与本身是工厂子弟的“东北文艺复兴”作家们不同,少了哀鸣,更多是一种平和和理性。是这样的吗?

徐前进:《漫长的季节》我没有看,但看过《钢的琴》,根据一些介绍,以及我的体会,这些作品的风格和主题应该是基本相似的,也就是对于当下东北问题的一种反应。这种反应与我的作品有些不同,一种是内部反应,一种是外部观察。

《现代精神之花》尽管是在东北写完的,但一定程度上是一种外在的观察,对东北的理解也就多了一层视野。这部作品中对于东北目前的问题提出了一个观点:“这种感受类似于个体意义的自卑,但又比自卑更加普遍,好像无处不在。一群人时刻面对着它,受它压迫,却无法言说,也无法缓解。他们怀着对于光荣时代的回忆,在缺乏新奇的日常生活中奔波劳碌,一次次试图忘记压迫感的存在,却无法证明自己并不差,既无法用历史的荣光证明,更无法用当下的平庸证明。有些人不希望在这种状态下生活,所以想方设法离开。有些人依旧在这里生活,对抗着静止或衰落,同时也期待着历史机遇的降临,然后这片土地再次繁华。”

这段描述承认东北在一些方面是衰落的,但我突破了这种感受,从一个更广阔的角度提出了希望所在,并将中国看作是一个文化平面,哪里被历史机遇垂顾,人口就有可能涌向哪里。“在陆地时代,内陆城市经济繁荣,并由此创造了丰富的文化;在海洋时代,沿海城市获得了历史机遇……在这个均匀的文化平面上,每个地区都在等待可遇而不可求的历史机遇。一旦机遇降临,它一定不会使之落空,因为每个地区的人都有隐忍的力量,也有顺势而为的力量。”

第一财经:为什么你看东北发展变化的视角,与东北作家们不同?是否因为你更有一种局外人的身份,才能看得客观和全面?

徐前进:我不是东北人,这是相对客观观察东北的一个原因。但我也经历了20世纪末的国企改革。此前,我的父亲在山东一家国企工作,有一天我看到他背着一个大包回家了,包里是他的办公用品。他在这个工厂里工作了差不多30年,参与了工厂的很多重大事件,也充分实践了自己的理想,但突然间失去了工作。当时,我正在读高中,看着我的父亲如何一点点接受这种变化,然后从变化中走出来,自主创业,不至于在时代的变化中消失。这段经历对我理解东北有重要作用,也就是放宽视野,从更长久、更广阔的角度观察一个人的变化,或一个地区的发展。

当然,对东北的观察也与个体的观察角度和观察心理有关。我也可以选择一个悲观的角度,进入“东北文艺复兴”的思路,将东北写得凄凉一些。但在理论上,这样写的意义不大,因为理论有责任提供一个新角度,为一个本来悲观的问题寻找乐观的前景,或者为一个乐观的问题提供冷静思考的机会,从而在现实与思想之间寻找一种平衡。

史料中严重缺乏日常景观

第一财经:《现代精神之花》令我印象很深的是,你观察非常细致,步行街上一个拉小推车的陌生女子的衣着、医院里医生做检查时和患者说的话,还有打新冠疫苗的过程、如何滑动手机屏幕听音乐,甚至垃圾桶里有哪些东西,都详细记录下来。我很好奇,这本书的前期准备时间有多长?为什么要记得这么细?

徐前进:从长时段角度而言,《现代精神之花》从构思、写作到出版,大概经历了十年。在这个过程里,我积累了很多素材,也想到了很多观点,同时在准备其他两部作品,例如对于一个小区的观察,对于一辆汽车的观察,相关研究已于2021年出版,即《流动的丰盈》《驶于当下》,与《现代精神之花》共同构成了一个系列“日常生活与档案生成”,目的是塑造一个当下的日常生活状况,作为一种可以传到未来的文本。这是一种档案生成的逻辑,这些作品也就具有了未来的意义。或者通俗一点解释,我们首先跑到未来,看看未来的人缺什么,或者希望了解什么,之后我们回到这个时代,为未来的人保存、记录这些东西。

这个想法源自我的历史研究体验。由于工作需要,我长期阅读历史档案,主要是17~18世纪法国历史档案。在这个过程中,我觉察到一个问题,即有些事件的确发生过,但由于档案制度的选择性,我们无法清晰地展示这些事件,其中的很多甚至已经完全消失。这个想法出现后,我一直思考解决的方法。

2009~2013年,我在北京大学历史学系读博士,主要研究法国启蒙时代,博士论文题目是《1766年的卢梭》。写作期间,我以一种极为细致的方式进入法国历史,不再满足于对重大问题的宏观解读,也不再满足于用西方理论或方法解读这些问题,我想找到一种适合自己的方法。2013年完成博士论文之后,留下一个难以解决的问题,即我想更加准确地,从日常生活角度说明法国思想家卢梭的状态。他是在什么情况下提出自己的观点的,他吃得好不好,住得好不好?但这是一个难以实现的目的,因为这些问题最终需要日常生活方面的档案。我已经进入了法国启蒙时代的深层档案体系,竭尽全力,但仍旧无法从这个角度说明卢梭到底是一个什么样的人,也不知道他的思想与日常生活的关系。

广而言之,我也不知道法国启蒙思想家的生活状态,他们是在什么样的情况下创造了那些思想?我们也不知道那时的人生活在什么样的巴黎,住什么样的房子,遇到哪些日常性的事件,这些事件如何影响了他们对于这个时代的理解。咖啡馆是启蒙时代一个重要的思想产生机制。我搜集了很多档案,但只有一些片段化的发现,例如那时的人在咖啡馆里喜欢喝牛奶鸡蛋汤。

2013年工作之后,我又花费了3年时间,仔细修改这篇博士论文。修改期间,我又陷入了那个问题:我想要复原启蒙时代的细节,但几乎没有可能。这些细节曾经是那个时代的人日复一日深陷其中的日常性,他们的思想也来自于此,但这些都消失了。

在修改论文之外,我开始进入这个城市的日常生活领域。我也一直关注这些当下无处不在,又会彻底消失的日常景观。这些景观之所以消失,不是因为它们不重要,而是因为它们太普通,每天出现。然而,一旦时代变了,一个新的景观类型出现了,旧的景观类型也就永远消失了。之后,我决定寻找一个当下的景观领域,在现代学术制度之外研究这个领域。

城市叙事不应该忽视

第一财经:你说你写作城市景观叙事,是给未来人看。那么在记载的内容上,与给当今人看的城市景观叙事有何不同?我阅读时还有一个印象很深的地方是,你详细写了自己冬天在人民大街上行走时,接了推销电话后摔倒的过程,画面感十足,我看得都忍不住笑了。不过坦率说,读的时候我第一反应是,这也能写进学术著作?所以我很好奇,你是怎么确保让自己筛选的日常记载能如你在书中所说,产生“穿越时间的力量”?

徐前进:《现代精神之花》就是用一种反向思维,记录一个时代的人最熟悉,甚至对之感到乏味的事。这也是源于我的历史档案阅读经历。如果没有深入、持久地阅读档案,如果没有在阅读过程中遇到很多困惑,尤其是文字与存在之间的分裂,我不会这样写。如果有同样经历的人,他们读到这本书,就能理解我的目的,如果没有这样的经历,他们可能会疑惑,为什么要记录这些司空见惯的事。

目前,乡村叙事很受欢迎,但城市叙事也不应该受到忽视。我也想像写作乡村一样,构建一个有始有终、有明确因果关系的叙事统一体。这种叙事有一个前提,即写作者能深入这个微小空间的内部,例如梁鸿对梁庄的书写。但现代城市是一个庞大的陌生人社会,一个不间断流动的社会。我们无法了解其中的因果关系。不仅是我,其他写作者也可能会面临这样的问题。我们不可能敲开一扇又一扇门,与这些陌生人坐下来交谈,而且无所不谈。

这是城市写作的难度,不但是中国学者,西方学者也会遇到这样的问题,例如对于纽约、巴黎、伦敦的写作,基本上停留在景观叙事层次。这也是关于城市日常景观的叙事稀缺的原因。现代城市文明越进步,人与人的关系会越远,人与制度的关系会越近,这种写作的难度也会更大。

但我仍旧试着这样做,并完成了这本书,以及《流动的丰盈》和《驶于当下》。在这个问题上,我做了最大程度的妥协。什么是最大程度?也就是说,如果再妥协,我就要放弃了。在妥协的基础上,我调整了写作的角度,从人物叙事转向物质叙事、空间叙事,构建这个小区的物质、空间与人的基本状况。即使如此,我仍旧承认这个叙事不能完全符合现代阅读的需要。但我不想退缩。因为在历史研究的意义上,如果没有叙事制度的进入,现代城市的具体状况会消失,最终没有一点存在的痕迹,未来的人也就不知道这个时代的人是怎样生活的。他们可能会贬低这个时代,可能会无根据地猜测,因为他们没有可供参考的文本基础。所以,我完成了一个日常景观叙事系列,并屡次回归理论分析,希望提取一种分析城市精神、现代化进程、东北问题的方法。

为了使之具有穿越时间的力量,除了理论层次之外,我重视个体感觉,也就是根据自己的观察,去发掘写作的可能,并展示这种叙事的独特性。不过,这个方法有不确定之处。毕竟是一个人的观察,所以在空间意义上是不全面的,在时间意义上也是不全面的。例如对于一条路的叙事,对我而言,这是一个难以完成的任务。当我处在这条路的一端时,不知道另一端发生的事。当我今天在这里出现时,只能发现今天的事,如果明天没有来,就不知道明天的事。如果多人配合写作,这个问题可以在部分意义上得到解决,但每个人的观察角度又会不同,叙事方式也不同,新的问题又会出现。

从日常景观发现时代理论

第一财经:我很认同你说的,城市景观叙事因为缺乏严密的逻辑和因果关系,就像大街上随处可见的灰墙、电线桩,有些地方并不是那么吸引人,会被质疑“这有什么好写的”,读起来也让人“昏昏欲睡”,书中有些地方我读着也是类似感受。这些年的写作和研究中,你是如何让自己克服这些困难,把“日常生活与档案生成”系列写到第三本的?

徐前进:《现代精神之花》有两个层次,理论层次和叙事层次。第一个层次是决定性的,第二个层次是附属性的。第一个层次是对几种理论的阐释。我在书里提出了一些观点或理论,例如经济-文化论、反向艺术、当下的阐释权、现代性的中国类型等。在此基础上,我想提出一个更深层的问题,即历史学家与未来的关系。一般而言,从职业角度,历史学家并不关注未来,他们处在一个“过去-现在”的时间结构中,以古喻今。然而,如何展示“现在-未来”的问题呢?这是这部作品的另一个理论诉求。我的写作实践可能不能完全实现这个诉求,但至少是一种尝试。

第二个层次是叙事层次。我将一个城市的日常状态变成一种叙事,目的是为当下的日常生活提供一个镜像反射,我们就像照镜子一样观看这种具有同时性的生活之像。另一个目的是为上述理论提供具体的根据,包括现代城市的日常语言、物质、行为与空间的基本特点。

关于“有意义的景观”,主要是符合理论阐释的那些景观,即那些在当下这个时刻无处不在,却转而彻底消失的景观。这些消失的景观本质上是一个哲学问题,即关于存在的问题。为什么有些景观在一个时刻是确定存在的,但在另一个时刻会彻底消失,就像从没有出现过一样?它们是不是一种存在?所以,这部作品是从日常叙事角度回应这个问题。对于这个问题,西方学者也做了一些努力。法国社会学家布尔迪厄出版了一部作品《世界的苦难》,希望留住不断消失的日常生活,作为现代性批判的事件基础。他们为此受到了赞扬,也受到了批评。我吸取了他们的经验,一方面限定观察的空间,另一方面在理论上进一步发掘,说明这样做的价值,至少是对于历史研究的价值。

总体而言,在完成这个系列的时候,第一个愿望是为现代城市辩护。在中国现代化进程中,乡村生活成为一个重要的叙事类型,寄托了很多人的情感与回忆。相比而言,城市并没有承担起这种情感化的功能。现代人轻视了城市的力量,甚至对于城市文明有所误解。现代城市充满了激烈的竞争,但这是一个平等之地、自由之地。一个人只要有才华,只要努力,就能在城市中生存下来,在这个陌生人社会中实现自己的理想,自由自在,不会受到传统熟人社会中语言、目光等道德因素的控制。

《现代精神之花》出版后,我有一个无法解决的遗憾。现代城市中到处都是微小、流动、重复性的景观,在视觉意义上没有新奇感,在情感意义上没有起伏,在思想意义上缺少显而易见的价值。我们怎样才能为这类日常景观构建一种叙事,使之通向未来的阐释学?写作初期,我就意识到这个问题,这部作品出版后,这个问题也没有得到解决。

在持续写作的过程中,我还有一个深层的愿望,从日常景观中发现一种或几种解释我们这个时代的理论,与西方学术界对话。在当下的全球化时代,现代性的中国类型已经清晰地出现。这个类型源于一个连续的文明,以及这个文明内部多次艰难的调整。在强大、无情的西方力量面前,这个文明不得不采取被动的应对策略,而且在个体理性的意义上,被动策略衍生了很多屈辱感。明年春天,我的另一个与西方对话的作品系列将会出版第一本作品,以魔幻的风格说明人类历史的进程,从而丰富与西方人对话的方式。

历史学者应该具有现在意识

第一财经:这两年微观历史的研究非常多,但是我很好奇,既然史学界普遍意识到史料中关于日常生活记录的内容都是稀缺和宝贵的,为何对当下日常生活的记录,史学界像你这样的参与者非常少?

徐前进:在当下的学术制度中,历史学家基本上都在强调认识过去。但这是一个飞速变化的时代,历史学家如果不想置身事外,就应该具有现在意识,并做出一个开拓性的尝试。而且在常识意义上,这个世界上没有任何一部法律规定历史学家必须研究过去,所以历史学家可以转变时间意识,在过去、现在与未来之间做出平衡。不过,有人可能对此并不认同。对于这个问题,我也要提出另一个分析的角度:如果我们不关心当下的日常生活,任由其消失,未来的人是不是也就无法了解我们这个时代的基本状况,就像我们不知道过去的基本状况一样?

在写作期间,我需要处理很多问题,其中之一是个体与学术研究的关系。很多学者都在强调客观性,在研究的时候,会刻意隐去主观的个体。但是不是隐去个体就意味着客观呢?研究者沉迷于一个领域,早晚有一天,他应该作为一个独立的、能思考的个体出现,作为一个当事人,标记自己的研究。

这个时代,对于构建中国话语而言,研究者的主体性是一个重要的问题。这个问题的一个表现是我们需要关注自身,用个体的视野展示普通人的生活,或者用中国人的视野展示中国人的生活状态,从而展示我们自己的长远的、高贵的理想。自从明清中西交往以来,西方人在游历中国后会出版关于中国风俗的作品。这些作品越积越多,现在已经成为一个解释中国历史的档案类别,即中国游记或中国见闻录。最近十年流行的美国非虚构作家何伟的《江城》和《寻路中国》是最新的代表作。但这是西方人对于中国日常生活的解释,不是我们自己的解释。这是一个需要强化的问题,我们要阐释我们的当下,进而形成一个与西方人的游记或见闻录并立存在的类别,从而纠正中国问题在异域视野中的局限或变形。

《现代精神之花:一个东北工业城市的具体与抽象》

徐前进 著

上海书店出版社2023年1月版

Chiikawa快闪店排队10小时限购10分钟:2分钟预约爆满,“黄牛”现场加价卖货

近年来IP跨界合作越来越多,被冠上IP主题设计后,不少零售商品就有了溢价空间,但与此同时,一些“黄牛”也开始了加价生意。静安大悦城这几天人山人海,尤其是正值双休日的3月31日,在商场三楼中庭区域人们排起了长龙,都是为了进入Chiikawa主题店购物,这是第一财经记者在现场看到的一幕。锤子财富2024-04-01 22:01:570000Meta炸场!发布类Sora视频生成模型,股价再创新高

自今年年初以来,Meta股价已上涨超过70%。在9月底的开发者大会上,Meta刚刚炸场,发布了十年磨一剑的产品——全息AR眼镜Orion,号称“至今为止最先进的眼镜”,拉动股价至历史新高。北京时间10月4日晚,Meta再次投下重磅炸弹,发布类Sora的视频生成模型MovieGen,官方称这是“迄今为止最先进的媒体基础模型”。锤子财富2024-10-09 15:12:170000沪指跌超1%;今年上半年我国GDP同比增长5.5%丨早市热点

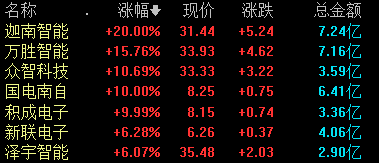

截至午间收盘,沪指跌1.19%,深成指跌0.88%,创业板指跌0.90%。7月17日,A股三大指数低开低走,截至午间收盘,沪指跌1.19%,深成指跌0.88%,创业板指跌0.90%。盘面上,虚拟电厂概念股走高,3D打印、转基因板块表现活跃;医疗服务、一体化压铸、稀土永磁等板块跌幅居前。两市超3400只个股下跌。一起回顾上午的市场热点。【虚拟电厂概念股走高】锤子财富2023-07-17 12:12:430000