意义即频率,语法即权力:从AI时代回望索绪尔的语言学

机器学笔记专栏

1 一本索绪尔没写过的名著

说起来,索绪尔某种意义上算是幸运的。他于1913年逝世于日内瓦,死时几乎已回归到籍籍无名的状态,却永久躲开了两次世界大战的浩劫。

3年后,1916年,一本署名斐迪南·德·索绪尔的书,在乏人问津的状态下出版——当时一战正打得热火朝天、死伤枕藉,很少有人会去注意这么一本叫作《普通语言学教程》的书名乏味,内容对当时绝大多数人来说也很枯燥的教科书。而且这本书根本不是索绪尔本人“写”的(正如著名结构主义文学理论家乔纳森·卡勒所说,“他对语言学和其他学科的影响都来自一些他从未写过的东西”),而是他最后的几个学生——甚至未必称得上是标准意义上的学生,因为他只是在同事退休后匆忙接手了三学期课,而负责编辑工作的有两位甚至都没听过他这门课——整理出版的一部课堂笔记。6年后,大战尘埃落定余波未平之际,这本书终于出了第二版,然后再要等上整整27年,它才能在下一场大战又已落幕而冷战尚未开启的1949年,迎来自己的第三版。

但就是这么一本几乎名不正言不顺的“著作”,成了20世纪后半叶整个蔚为壮观的结构主义、符号学运动乃至作为它们的“逻辑后果”的解构主义、后现代主义的源头,更不必说语言学研究本身因此而发生的翻天覆地的变化。

作为最新的后续,我想说,甚至对于理解什么是真正的AI,对于在两条激烈斗争的AI发展“路线”(符号主义 vs 联结主义)中何去何从,对于我们究竟应怎样看待AI与人类智能之间的关系,它都依然极具启发性——只要我们还能在一片浮躁和喧嚣中,真正潜下心来读一读这本乍看很枯燥却预埋了无数思想上的“炸点”的“课本”。毕竟,火热的GPT系列是基于所谓“大语言模型”,那么你对语言和语言学一无所知的话,又怎么能真正理解GPT们到底在干什么和怎么干呢?并且当你深入了解了GPT们的运行方式,倒过来,很可能你会对人类语言(乃至完全基于语言的人类思维)的构造、功能及其运用,从根源上生成一种全新的、前人从未设想过的理解——再一次,就像马克思说的,“人体解剖是猴体解剖的一把钥匙”。

2 符号与符号主义

木心说“唯美主义伤在不懂得美”,借用这个很聪明的“句式”,我想说,“(作为AI主要流派之一的)符号主义伤在不懂得符号”。

不妨以眼下明确以符号主义方式理解AI,并且在硅谷深具影响力的前创业企业家、现神经科学和认知心理学家盖瑞·马库斯为例。

马库斯虽然礼貌地对目前AI领域的进展表达了有限的认可,却在《如何创造可信的AI》一书中集中火力攻击了当下的主流——机器学习,尤其是机器学习中大火的“深度学习”。他认为:

“从现实角度来看,深度学习只不过攻克了智能机器这一巨大挑战中的一小部分。深度学习这类技术缺乏表示因果关系(例如疾病及其症状之间的关系)的方法,很可能在面对‘兄弟姐妹’或‘与之相同’等抽象概念时遇到问题。深度学习无法进行逻辑推理,在抽象知识的理解方面也有很长一段路要走……”

所以很显然,马库斯就是新一代对符号的本质不甚了了的“符号主义”者。他攻击主要基于统计学的深度学习,因为“统计数字经常能近似地表示意义,但永远不可能抓住真正的意思”,“如果不能精准地捕捉每个单词的意义,就更不能准确地捕捉复杂的思想或描述它们的句子”。

正是基于这一点,马库斯对于无人驾驶之类的AI技术应用不屑一顾,认为它们离可以真正“上路”还很遥远,理由和深度学习不能精准把握每一个单词的意义是一样的:当无人驾驶的汽车驶出实验环境,来到真正的公路上时,它会迷失于沿路各种千奇百怪的从未出现在训练数据集中的事物,因无法精准识别出它们究竟是什么东西,而无法做出合理的决策。

而事实上,每一个多少懂点索绪尔符号任意性理论的人,都知道无人驾驶根本不需要去识别出遇到的每一样东西到底是什么,它只要构建一个有效的差别系统就可以了:根据比如动量值来建立一个差异,从而区分出两种对立状态,有的东西可以撞,有的东西不可以撞,一个初步的自动驾驶系统就可以建立起来了,其他的都是进一步的细化工作。

此外,索绪尔明确指出“整体语言”是一个社会性的系统,而“个体语言”或“言语”是个人对这一系统的运用。再放到譬如无人驾驶上来,真正的AI无人驾驶,并不是一个产品,也不可能仅仅是企业行为——它必须是基于相关产品的整体社会转型。无人驾驶并不是说有一辆车,比如最好的特斯拉,它可以在现有的公路状况和城市环境下,将行驶过程中出现事故的可能性压低到可以忽略不计的程度。真正的无人驾驶一开始就是一个社会系统工程,是整个社会在出行方式上的根本转型。这种转型不仅要发生在所谓“交通”的整个运作模式上,也同时必须发生在每一个人的出行方式及其规范上。

打个比方,就像手机支付,不是某个人、某款手机、某家商场甚至某个支付系统的事情,而是整个社会的“支付生态”从收银机和刷卡向扫码的彻底转变。此时,个人的行为模式也(至少在某一重要方面)发生巨变,比如几乎不再随身携带钞票,因而钱包濒于淘汰,但手机却须臾不可离身。同样,人们在街道上行走的方式也会因无人驾驶而发生改变。记住,绝大多数情况下新技术并不需要去完全适应人的既有环境和行为,而是人改变自身行为模式去适应新技术。最典型的例子,是当汽车取代马车,人“不得不”发明出红绿灯来控制交叉路口的车流以降低事故发生的可能性(而红绿灯就是一个典型的仅仅基于二元或三元差异的符号系统),由此形成了人类历史上从未有过,此后却成为标准行为方式甚至文明程度标志的人行道、快慢车道、横道线以及最重要的“红灯停绿灯行”这一整个社会系统,甚而将一种全新的日常时间-空间感知模式内化为我们的新本能。

纵观整个技术史,具有真正革命性的技术革新(而非日常的小改进)从来不是完全适应人类当下的生活和认知模式,相反,它打破绝大多数人生活、工作、学习和思维的既有惯性。从来是人去适应技术的飞跃(而技术飞跃的核心诉求是生产率的提高,无论你是否认为它“非人性”或“反自然”),而非技术完全按照人的(舒适区范围内的)需求来发展。如果认为技术以一种不符合人类中心论的方式自行演化就会从根本上损害甚至消灭人类,那才是对人类真正的侮辱,因为这种成见(哪怕它出自海德格尔)对人类实际上已经表现出的适应能力是如此缺乏信心,并因而恰恰彻底贬低了人类。

3 从字谜游戏到大语言模型

索绪尔最后那几年,除了上课,几乎放弃了纯语言学的研究,而倾心于建立一门当时还无人问津的学问:符号学。语言学在他看来只是符号学中最具代表性的一个子项。但是符号学实际上可以包罗万象,从中介的角度看,一切都只不过是一切的符号/表征——一切事物都互为符号/表征。作为最初的尝试,索绪尔出人意料地、至今都让人迷惑不解地花大精力于一件几乎堪称“伪科学”的事业:他留下了大量从未发表的笔记,足足有几厚本,用以研究拉丁诗人——比如《物性论》作者卢克莱修——作品中隐藏的“字谜”。他是老糊涂了吗?

当然不是。当索绪尔在像《物性论》那样的“经典”文本中搜索字谜,并或许将字谜的“言外之意”放在至少与文本表面的意义相当(或许还更高)的地位上时,文本通常的意义表达就被削弱,甚至被“解构”了,因为有一种更深刻的“隐义”出现在文本显明的意义背后,并且它是用打乱通常的具有“可理解性”的语言交互模式的方式出现的。语言不再是仅仅基于词的意义及其(依语法进行的)连接而建构起来的系统,而是有各种完全不同的用法,有最奇特的可能性。或许,最后几年的索绪尔已经不太情愿地接近于这样一个目标:预先颠覆由他自己一手建立起来的结构主义语言学/符号学。“解构”的种子已经预埋在他对字谜游戏异乎寻常的兴趣中(可对比晚期维特根斯坦用“语言游戏”来取代逻辑语法的权威性)。

让我把话讲得更明确一点:GPT之类的“大语言模型”反向地告诉我们,我们过往千年历史中发展出来的种种以意义及其表达和理解为核心的语言学理论,以及建立在这些理论基础上的各种自我认知模式,本质上都是一些极其不靠谱的猜想。维特根斯坦在批判奥古斯丁时准确指出了这种语言理论的“命门”——“每个词都有一个意义,意义与词语相对应,意义就是词语代表的对象”(《哲学研究》)。

然而语言的实质根本不是意义及其表达和理解,而是看上去完全不相干的一样东西:频率。

儿童学说话,并不是在“理解意义”的基础上搭配能指与所指,并通过记忆来最终掌握词句。相反,他们大多数情况下是在无意识地“统计”周围的人施于某种所指周围的语音的频率,通过分辨频率(尤其是——按照索绪尔的符号任意性理论——频率之间的差异)来学习这种搭配,并进而构造出“意义”。的确家长会指着父亲训练他喊“爸爸”,指着一条狗告诉他“这是狗”,但这种低效的(美其名曰“教育”的)习惯行为遮蔽了儿童学习语言的主动性和真正方式——他并不是在你教他学说话的时候才学说话,他每时每刻都在学说话,并且在你没教他的绝大部分时间里,他是用另一种——更好的——方式在学说话。

这就是为什么,以一种意义 语法的通行方式学习外语总是很困难,无可避免地要经历痛苦的死记硬背,而你把一个小孩扔到陌生的外语环境中,他却能比你高效几倍甚至几十倍地掌握这门外语,并运用得游刃有余。因为他绝不会也不需要记住所有的语法和每个单词的意义,他在一个活的环境中体会和(无意识地)“统计”所听到的词句及其各种搭配的频率,通过(就像收音机的)“调频”,来找到最合适的运用该语言的方式,然后通过运用过程的不断反馈逐渐“锚”住各种浮动的、灵活的“意义”,以形成一个意义的“区域”,而非单一的、确定的意指。雅克-阿兰·米勒甚至断言:“语音是符号当中所有不参与意义效应的东西。”

“意义”不是现成的,不是指定给符号的,更不是能指与所指之间的一一对应。意义即频率——某一相对固定的意义,本质上不过是通过大量操作行为(就像来回调节收音机的旋钮),而在特定调谐频率上建立起来的某个“频道”。

4 价值还是意义?

德里达在《声音与现象》中对索绪尔的符号(以及构成符号的能指/所指区分)作了一个切中肯綮的批评,指出他对作为能指的“声音形象”的使用依然是实在论性质的,由此而批评他的“语音中心主义”,正是由这种“语音中心主义”导向了德里达全力批判的“逻各斯中心主义”——讲人话,其实就是说万事万物都有确定的由上帝或类似上帝的“中心”来决定的“意义”。

但是德里达似乎忽视了索绪尔在谈及符号/语言的价值和意义时,不时出现的犹疑和模棱两可。我的理解,索绪尔实际上已经明确提出了用“价值”——作为一种经济学中的价值概念的有效类比——来替换“意义”,但语言使用的巨大惯性使得“意义”这个词仍无处不在,无法完全避免其使用,也无法将其从价值领域中彻底驱逐出去。索绪尔的最终策略似乎是退而求其次地限制“意义”的使用场合,并扩大“价值”的普适性——“意义”只在一种趋向于固定的、后发的意义上被使用,而“价值”,基于基本的共时性差异原则,是符号的根本属性。

索绪尔为什么要向一直被认为以“意义”为核心的语言学中,引入粗看似乎格格不入甚至不知所云的“价值”概念?

读过点经济学的人大概都知道“使用价值”和“价值”之间的区分,前者被认为是一物的“自然属性”(这种简单化的观点当然是有很大问题的,这里存而不论),后者则是“社会属性”。无论如何,价值不是自然的、实在的东西,而只能是基于“视差”的建构。比如使用价值相同的两只包,一只无牌,一只贴上了爱马仕的标志,后者立即因奢侈品的身份以及购买者的社会等级等,而被认为有更高的价值。使用价值基于实用功能,价值却仅仅基于差异和对比。

索绪尔明确将经济学上的“价值”概念引入语言学,就是为了消解传统上对“意义”(约略相当于使用价值)的极端强调。一个词、一句句子的“意义”通常是固定的,哪怕“一词多义”,也只是多出有限的几个意思、需要更多一点的死记硬背而已,可以说依然具有确定性。但索绪尔语言学的首要原则,即符号任意性原则,从根源上就不支持这种能指与所指之间的固定搭配,不仅一对一的搭配不支持,一对多或多对一也不支持。正如乔纳森·卡勒指出的,实际上无论能指还是所指,不仅它们之间的搭配是任意的,它们各自自身也是任意的,仅仅遵从差异原则,也只能从差异的角度得到阐明。

我们对事物(特别是词句)固有意义的迷思(以及迷恋,或者说因迷思而迷恋),由索绪尔以其结构语言学肇始,而由以GPT为代表的大语言模型的高歌猛进,基本完成了整个消解的历程。

这恐怕是盖瑞·马库斯之类自以为是的符号主义者不曾了解,并且恐怕永远不会了解的。

5 象形、语法与权力

不妨再作一些小小的引申,提个就“常识”而言颇有些古怪的问题:中国文字从一开始就是,始终都是象形文字吗?

这个问题,因为中文在世界上以及在中国人自己学习语文的过程中,一向以象形的形象出现和被论及,似乎是一件当然 实然之事,因而极大地遮蔽了其非反思性。我们可以尝试反过来想一想:如果中国文字一开始同样是一种表音符号呢?如果其明确的象形功能反而是后来在使用中逐渐变异出来,并由比如刘安、许慎等早期杂家、小学家回溯、附会到语音上去,而越来越完整地构造起来的呢?

由(原始部落的岩画之类)图画到(象形)文字的貌似理所当然的进路,其实只是想当然,必须经受类似休谟对因果关系所进行的批判与解构。因为很简单,语言最初必定只能基于语音(想想婴幼儿的“牙牙学语”,而学会写方块字,那是晚得多的事情了),也就是说,不管西文还是中文,最初必是人讲出的“言语”——赵元任先生早就指出过:

“关于中国文字跟西洋文字的比较,有一个很通行的一个通俗的说法,说中国文字是标义,西洋文字是标音的。其实中国文字也未始不标音,字母文字也未始不标义。”(《语言问题》)

所以赵先生极具洞见地指出,中国文字“跟世界多数其他文字的不同,不是标义标音的不同,乃是所标的语言单位的尺寸不同”,中国文字是“一字一言”,比如用“书”这一个字去标发音为shu的那个东西;而拼音文字是“一字一音”,比如book,就要用4个字母去标4个音。

所以即便在象形文字中,依然很大程度上保留了表音的功能。而语音(能指)与事物之概念(所指)之间的关系,正如索绪尔断言的(虽然在《普通语言学教程》里他小心翼翼地区分了表音文字和以汉语为代表的所谓表意文字,生怕自己会冒犯一种看似完全异质的语言),必然是任意的和约定俗成的(沿用上面的例子,一本“书”,你既可以称之为“书”,也可以称之为“book”“libro”“книга”,等等,无论怎么发音、怎么写,都不过是约定俗成,字词的音形与含义之间并没有必然的联结);至于象形这种具有确定性的映射关系,只能是后来添置上去以锁死“语义”的一种装置。

明白了这一层,你或许就会恍然它为什么必然与一种特定的统治方式密切勾连——比如秦始皇的“书同文” ,就是影响最深远的对于“语言确定性”的规训;但其实比秦篆早得多的甲骨文,就已经是殷商王朝统治者在用象形尽可能锁死语言上走出的关键一步了。甲骨文完全是王家占卜语言,为了确定王家命运的未来,其“史官”开始在象形化的刻符(类似贾湖出土的早期刻符,或者良渚、龙山等文化出土的零星“陶文”,之所以难以被确认为文字,很大程度上是因为它们在“象形”上反而远远不如甲骨文明确,无法建立起象形的系统从而得到一定程度的释读,但如果它们只是表音符号或是像楔形文字那样的音意混合符号呢?)与语音间建立系统的关联性,从而通过这种确定的赋形,将声音的“意义”最大限度地固定下来,并相信因此而能通过掌控与事物一一映射的图像性符号,即所谓象形文字,来最终掌控住所有事物及其命运(“仓颉造字”的传说——最早见于《荀子》,前此的文本中从未提及——中所谓“天雨粟,鬼夜哭”,或可解为象形化的束缚,使得所有飘忽的、不确定的、无法“一言以蔽之”的事物感到悲哀吧)。

有趣的是,中国人一旦用象形文字很大程度上锁住了语义(当然不可能完全锁住,语言在具体的人的具体使用中所产生的创造性是无法彻底掌控的,各种通假、转义、借语、“习非成是”,都会打破固有系统),就不再需要另一样起类似功能的东西:语法。所以在数千年的历史中,中国的文人一向讲究“文法”(遣词造句之法),而不怎么在意语法(字词及其连接的精确性和逻辑性)。更需要语法的,是印欧语系那样的字母文字、拼音文字,因其切分单位更小(“一字一音”),造成组合的自由度和可能性(用索绪尔的术语来说,即“创新”能力)大大超过中文(赵元任先生就曾坦言“整个的音变这种语法上的作用啊,在中国语言,从很古很古就失掉了产生力了,现在只成遗迹的现象了”),就格外有强加另一重装置来加以约束的需求。强调规则性和逻辑性的语法就是这样一种生产稳定性的装置,一种人为的强制机构,语言被迫因此进入一种长期的、变化缓慢的稳态。这种稳态与生产、生活方式及意识形态这几种稳态相互交叠、相互作用,共同造就一个可以称之为“历史时期”的社会相对稳定期。

典型的例子,是存世最古老的语法论著《波你尼经》(即《八章书》)。据多罗那他《印度佛教史》记载,婆罗门波你尼是难陀王的“友伴”,虽然不清楚这里指的是难陀王朝的哪一位王,但难陀王朝自公元前364年延续至前324年为孔雀王朝所灭,占据了公元前四世纪中后期的40年,这与一般认为的波你尼生活年代相符,或许他也“有幸”经历了亚历山大大帝史诗级的入侵(公元前327-前325年)和其后空前强大的孔雀王朝的序幕。总之,波你尼生活的时代是一个军事强人和超级强权辈出的时代——难陀王朝拥有庞大的军队,已初现统一印度的趋势,虽被更霸道的亚历山大大帝入侵所打断,但很快孔雀王朝便夺过了接力棒,建立了印度历史上最大的帝国——一种高度制式化的语言与强权间如影随形的关系,恐怕中外皆然。

但语言的天然倾向——基于其频率及任意特性——是完全自由和偶然的剧烈变动,一旦稳定装置受到较大的冲击,各种限制被迫松弛,语言立刻恢复其本性,发生各种急剧的完全出人意料的变化,最近20年的网络语言便可以为证。

《普通语言学教程》

商务印书馆1980年11月版

《索绪尔第三次普通语言学教程》

上海人民出版社2018年6月版

7月全社会用电量增速超上半年,这一行业生产带动大

国家统计局数据显示,今年7月,第二产业用电量1735亿千瓦时,同比增长9.6%,增速环比上涨7.3个百分点。国家能源局最新发布的7月全社会用电量数据显示,今年7月全社会用电量为8888亿千瓦时,同比增加6.5%。整体来看,7月6.5%的增速环比6月增加了2.6个百分点,也高于今年上半年(1月至6月)的用电量增速。今年1月至6月,中国全社会用电量累计43076亿千瓦时,同比增长5%。0000烧烤火了,淄博财政收入增速由负转正、一季度增幅跃居全省第三

目前淄博烧烤对当地财政收入增长带动尚不明显,但后续会体现在财政收入、经济增长数据上山东省淄博烧烤走红网络同时,当地财政收入也在好转。锤子财富2023-04-20 12:16:160000增值税法草案二审稿充实完善小规模纳税人制度

草案二审稿将现行有关政策规定上升为法律,进一步充实完善小规模纳税人制度。增值税法草案28日提请全国人大常委会会议二次审议。草案二审稿将现行有关政策规定上升为法律,进一步充实完善小规模纳税人制度。0000余承东谈与长安签署投资合作备忘录:中国汽车产业需要电动化智能化开放平台

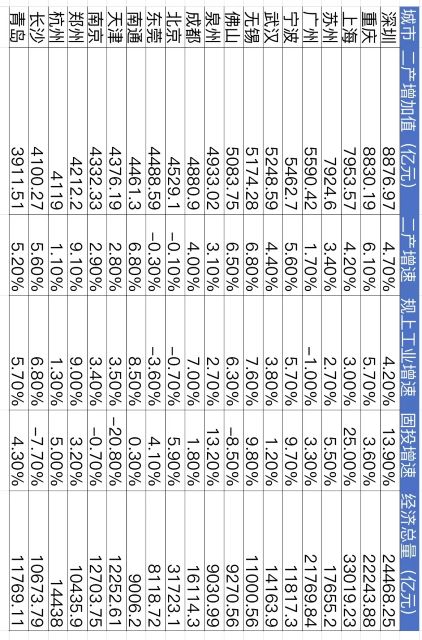

中国需要打造一个由汽车产业共同参与的电动化智能化开放平台,一个有‘火车头’的开放平台。11月25日,重庆长安汽车股份有限公司(下称“长安汽车”,000625.SZ)与华为技术有限公司(下称“华为”)在深圳签署了《投资合作备忘录》。经协商,华为拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。长安汽车及关联方将有意投资该公司,并与华为共同支持该公司的未来发展。锤子财富2023-11-26 21:20:0800012023“十强工业城市”收官战:深圳有望卫冕,重庆反超上海,武汉挤掉东莞

深圳、重庆、上海、苏州、广州、宁波、武汉、无锡、佛山和泉州,有望跻身2023“十强工业城市”。随着地方前三季度经济数据陆续公布,2023年中国“十强工业城市”的竞争态势渐趋明朗。第一财经记者根据各地统计数据分析发现,深圳卫冕“工业第一城”的几率越来越大。前五名城市则有望继续锁定深圳、上海、苏州、重庆和广州,其中重庆有望连升两位冲到榜眼,上海和苏州则可能要为探花之位展开争夺。锤子财富2023-11-02 22:34:010001