实探北京储能展:500多家储能一线品牌“近身肉搏”,何以成为那幸存的50%

“卷”,适用于形容光伏产业,用来形容储能行业也同样贴切。

因为光伏发电存在间歇性和波动性问题,需要储能配套来平滑和稳定电力系统运行,新型储能也被称为光伏的孪生兄弟。

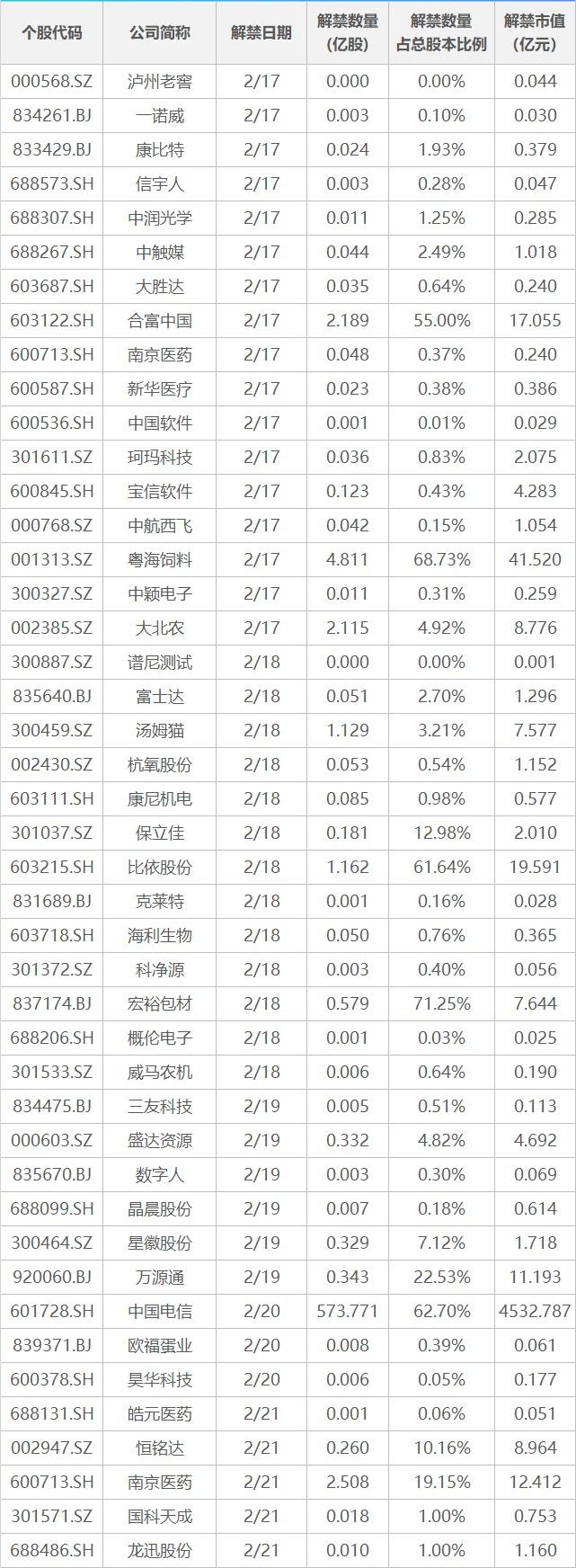

4月10日至4月13日,2024年开年以来最大的新能源储能展会——第十二届储能国际峰会暨展览会(下称“北京储能展”)在北京首钢园举行。中关村储能产业技术联盟披露数据显示,本次展会展览面积15万平米,共计500多家储能一线品牌参展,约20万专业观众参展,展商数量和参展人数均较去年增长约六成。

开展首日的上午9点,带着“新型储能卷了吗?如何突破内卷”“储能技术和产品发展趋势如何?”等问题,第一财经记者挤进了参展商、客户、专业观众浩浩荡荡的人流中,在北京首钢园的12个主题展馆中寻找答案。

竞争水位攀升,储能电芯越做越“大”

“明天的储能展,大家可以去看一看,电芯也好,系统也好,都高度同质化!基本上一个展馆逛完以后,可以不用再逛其它展馆了。”

开展前一天的开幕式上,海博思创董事长兼总经理张剑辉如是表示。次日,当微信步数刷到2万步,第一财经记者发出“对其观点深表认同”的感慨。

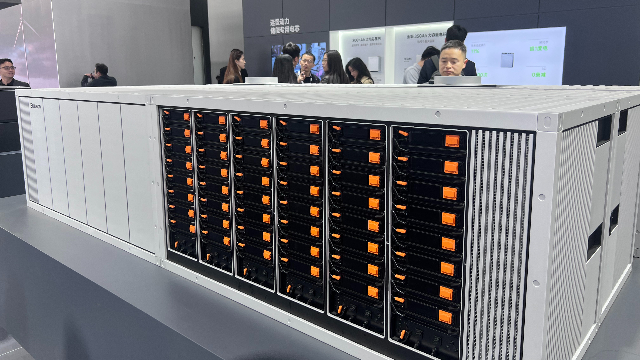

以占整体储能系统成本六成的电芯环节为例。

储能电芯越做越“大”是一大趋势,电池厂商正“贴身肉搏”,从卷资源、卷规模走向拼产品、拼服务,可量产交付的储能电芯容量从280Ah攀升至超过300Ah。

先看光伏企业。天合光能(688599.SH)配备自产314Ah储能电芯的新一代柔性储能电池舱Elementa 2预计于今年二季度正式出货;晶科能源(688223.SH)本次展会首次推出314Ah自研储能电芯,预计2024年第三季度实现首期5GWh储能电芯产品产能投产并具备量产出货条件。

第一财经记者结合逛展和统计了解到,瑞浦兰钧、远景动力、欣旺达、天合储能、海辰储能、鹏辉能源、中创新航、宁德时代、南都电源、赣锋锂电、亿纬锂能、国轩高科、盛虹动能、豪鹏科技、海基新能源、力神电池等企业近30款300Ah 容量的储能电芯产品已经开始量产交付。

更有甚者,“卷”出500Ah 的“超大”电芯容量。

蜂巢能源发布730Ah大容量储能短刀电芯,宣称在350Ah储能电芯的基础上,把尺寸加厚、把电芯容量加倍。南都电源全球首发690Ah超大容量储能电池,并称已实现系统五年“零”衰减。

但是储能电芯真的是越“大”越好吗?

饭要一口一口吃,路要一步一步走。晶科能源产品中心总经理吴殿峰告诉第一财经记者,314Ah容量的电芯产品与此前成熟的280Ah电芯产品尺寸相同,模组和Pack的生产线可以兼容。如果是其他的尺寸,甚至更大容量的储存,意味着整个储能行业现存的Pack无法兼容,这对行业来说是一种浪费。“预计314Ah容量的电芯将在下半年开始,在未来几年成为市场主流,会取代280Ah容量的电芯。”

同质化竞争由谁买单

同质化竞争不只出现在上述讨论的电芯环节。储能全产业链“内卷”现象的出现有时也是“无奈之举”。

“企业都想在市场里‘活下去’,谁都不愿意‘落后’。”在逛展过程中,不少展台销售人员和业内人士向记者表示,隔几个月参展或者迭代新品,是整个行业竞争太激烈使然。

据《储能产业研究白皮书(2024)》,截至2023年底,超过十万家储能企业入局,一年内数万家新设。光伏产业技术进步的红利在2023年显现出来,利好政策和文件等因素,合力推动储能高速发展。

产业“过热”的必然结果是,淘汰和洗牌。

“2024年,前十名储能系统集成商将瓜分八成以上市场份额。”研究机构高工产业研究院指出,中国新型储能市场整体将供大于求,储能系统集成环节较电芯环节竞争更为残酷,50%以上的储能系统企业(含大储系统、工商储系统、户储系统等企业)将被淘汰出局。

而且,这种产业阶段的出现,超乎行业玩家的预料。

“行业卷的周期比想象的更早。”海辰储能创始人王鹏程去年底在接受记者采访时表示,2023年初市场比较热,很多动力电池企业和跨界者觉得储能空间大,进入行业,赛道变得较为拥挤。欧洲市场的户储和大储需求放缓,国内现在还没有解决“谁受益谁买单”的比较完善的市场化机制。

储能“激战”,才刚开始

这种现象究竟是好是坏,众说纷纭。

先来看一组数据。从新增装机规模看,国内新型储能装机规模2023年新增近50GWh,三倍于2022年的水平。根据CNESA全球储能数据库的不完全统计,2023年共追踪到1703条招标信息和1142条中标信息,招标和中标信息数量均创历史新高,三倍于2022年同期水平。

过去的几年一直以海外储能市场为主的华为,也开始切入国内市场。4月10日,华为数字能源发布“风液智冷”工商业储能新品,该公司工商业智能光伏业务总裁钟明明表示,在市场刚需和经济驱动两方面作用下,中国工商业储能的市场空间不断增大。

不过,虽然从装机结果看,国内储能市场确实在一路高歌猛进,但代价是企业面临“没钱可赚”的处境。

以2024年3月储能系统的中标价格为例,4小时储能系统最低价再次被刷新,加权平均报价为0.56元/Wh。0.56元/Wh的均价,较2023年初1.5元/Wh的均价已经跌去了六成。

这种储能系统中标的“水位线”已基本降至成本价,可称为“降无可降”。天合储能总裁孙伟表示,储能行业破局不能靠价格血拼,多场景产品融合是关键。

“我并不担忧储能行业的内卷,这恰恰证明储能行业是有生命力的、繁荣的,未来是很美好的。”远景能源高级副总裁田庆军认为,价格降低背后的逻辑还是技术创新、产品创新。技术创新带来价格降低,价格降低是好事,价格降低了,才能让原来不能开发的资源得到开发,自然催熟市场。

“不要高估储能行业这两年的动荡,也不要低估行业近十年的趋势。”某参展的储能系统集成商给记者打了个比方。“如果把储能比喻为大山,目前还在山脚下起步向上爬的阶段,还没到半山腰。”

“喧嚣”过后是“繁荣”还是“一地鸡毛”仍未可知。未来储能行业破局,根本上看,靠的还是技术创新、产品创新以及储能企业对储能电站全周期运维能力和综合成本的把控等等,以及新型电化学储能需保证安全性的“底线”。

美股涨跌互现,奈飞业绩指引不佳盘后一度跳水10%

高盛CEO对美国经济前景持谨慎态度。*美股窄幅波动,三大股指涨跌幅均在0.1%以下;*2年期美债收益率逼近4.20%;*交易业务拖累,高盛一季度盈利下滑。周二美股窄幅波动,投资者消化一系列最新企业财报和美联储政策前景。截至收盘,道指跌10.55点,跌幅0.03%,报33976.63点,纳指跌0.04%,报12153.41点,标普500指数涨0.09%,报4154.87点,创十周新高。锤子财富2023-04-19 07:37:080000坚定对华投资 宝马新世代第六代动力电池项目荣膺央视“投资中国”年度案例

秉承“家在中国”战略,近年宝马集团对中国市场的投资动作频频,将新技术、研发等资源带到中国市场。在电动化转型中,宝马集团坚定对中国市场的信心。沈阳生产基地自2010年以来累计投资近1050亿元人民币,全球每三辆宝马汽车中就有一辆产自沈阳。而2022年底公布在沈阳投资百亿的“第六代动力电池项目”更是获得了“投资中国”年度十大案例之一。锤子财富2024-06-28 16:40:270000教育股集体高开 多股涨停

截至发稿,学大教育、中国高科、国新文化涨停,行动教育、中公教育、全通教育等跟涨。5月8日,教育股集体高开,截至发稿,学大教育、中国高科、国新文化涨停,行动教育、中公教育、全通教育等跟涨。消息面上,中央财经委员会第一次会议上强调,要深化教育卫生事业改革创新,把教育强国建设作为人口高质量发展的战略工程,全面提高人口科学文化素质、健康素质、思想道德素质。锤子财富2023-05-08 10:34:020000