审计署今年将重点关注“税收洼地”、重大财政造假,原因何在?

财政审计一直是审计工作重点,今年这方面有了新的侧重点。

1月11日,全国审计工作会议在北京召开,部署了2024年审计工作六大重点,其中财政审计继续成为重点对象。这包括常见的中央财政管理、中央部门预算执行、税收征管、转移支付、地方政府债务管理等。

第一财经记者注意到,与前些年这一会议相比,今年审计署在财政审计方面,提了两个新的关注点,一个是地方招商引资“税收洼地”问题,另一个是重大财政造假。

上述会议在部署围绕深化重点领域改革开展审计时,谈到着眼推动加快全国统一大市场建设时,要求深入揭示一些地方招商引资中违规出台“小政策”、形成“税收洼地”等问题,严肃查处违规返税乱象。

近些年经济增速放缓,地方为了促进当地经济发展,更加重视招商引资。一些地方通过不规范的税费优惠政策来吸引企业入驻,比如税收先征后返等,实质造成“税收洼地”,有违公平,破坏全国统一大市场。

近期中央经济工作会议部署今年经济工作重点时要求,深化重点领域改革,其中就包括加快全国统一大市场建设,着力破除各种形式的地方保护和市场分割。

为落实中央经济工作会议精神,今年审计工作一大重点就是关注“税收洼地”这一破坏全国统一大市场建设问题。

一位地方财政局长曾告诉第一财经,部分地方政府为了较快获得招商引资成果,在与企业签订招商引资合同时,给予企业税收优惠政策,减免行政事业性收费,或给予企业与税收挂钩的财政性奖励或补助。这些优惠政策一方面扰乱了整个国家的税收征管秩序,破坏了全社会招商引资环境,且容易形成不正当竞争,长远来看,不利于当地经济发展。

违规返还税收等“税收洼地”是一个老问题,且具有一定普遍性,此前多次被审计部门纠出并整改。

比如,审计署2023年6月披露的《国务院关于2022年中央预算执行和其他财政收支审计工作报告》(下称审计报告)显示,在重点审计54个地区财政收支情况,并就共性问题延伸了其他地区发现,55个地区违规或变相返还税收或土地出让金等225.08亿元。事后55个地区清理废止违规出台的税收返还优惠政策,规范招商引资行为。

2021年针对审计发现违规返还税款等问题,财政部、税务总局开展过专项整治行动。比如,当时福建省厦门市已停止限售股转让所得的个人所得税财政返还奖励政策。海南省全面排查按企业纳税情况直接给予企业奖励或扶持的政策或协议,并予以修订整改。浙江省宁波市取消了原对特定功能园区、封闭区块等实施的收入全留政策,实行各县、行政区、功能园区统一上解比例的财政管理体制,从体制上、根源上有效避免“政策洼地”和异地延揽引税。

上述会议在部署今年工作重点时,还要求围绕持续有效防范化解重点领域风险开展审计。贯彻高质量发展和高水平安全良性互动的要求,密切关注地方债务管理、信贷资金投放、不良资产处置等情况,深入揭示重大经济贪腐、重大财务舞弊、重大财政造假等突出风险,及时反映影响经济安全的苗头性、倾向性问题,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

重大财政造假风险成为今年审计工作重点关注对象。

2017年辽宁、2018年内蒙古曾自曝此前一些年份财政数据造假,分别调减此前地方一般公共预算收入千亿和五百多亿。

《预算法》明确规定,预算收入征收部门和单位必须依照法律、行政法规的规定,及时、足额征收应征的预算收入,不得违反法律、行政法规规定,多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征的预算收入。近些年疫情冲击下基层财政紧张,虚增财政收入有抬头迹象,也成为监管重点。

比如,上述《审计报告》称,70个地区通过“自卖自买”国有资产,虚构土地交易等方式虚增财政收入861.3亿元,其中67.5%发生在县级。整改后,70个地区开展专项整治或完善财政收入管理制度等,已将31.49亿元虚增收入退库,追责问责55人。

另外,去年湖南审计报告对7个县财政决算情况专项审计发现,7个县通过土地“自卖自买”等方式,虚增财政收入;河北审计报告发现,个别市、县通过财政收支循环方式买卖非经营性国有资产虚增财政收入。

多位财税专家曾告诉第一财经,虚增财政收入掩盖收入真实性,是违法违规行为,不仅影响地方实际可用财力,损害政府诚信,还会误导上级政府决策和宏观调控。一些地方虚增财政收入除了追求政绩营造区域经济虚假繁荣外,还跟近年地方财政困难收支难平衡情况下,借此来短期筹集财政资金缓解流动性危机。未来强化监管同时,也需要推动财税体制改革等,来解决这一问题。

上述会议还要求,今年推动加快新一轮财税体制改革。此前中央提出要谋划新一轮财税改革。

粤开证券首席经济学家罗志恒认为,新一轮财税改革短期要化解面临的宏观税负持续下行、财政紧平衡、地方债务风险上升和土地财政向何处去的问题。中期要通过体制机制改革解决财政可持续性问题,避免陷入财政危机。长期更要站在国家治理和国家战略的高度,围绕促进共同富裕、推动高质量发展、构建统一大市场、统筹发展与安全等战略任务,构建新的财政和税收制度。

人大常委会五年立法规划未提房地产税、个税,释放什么信号?

这意味着房地产税短期不会推出,个税重大改革暂缓,但增值税、消费税、关税等立法进程将加快,落实税收法定原则中国立法工作“总蓝图”公布,其中事关国家治理基础和重要支柱的财税领域立法重点明确。0000市场争议美国降息信号,纳指“八连阳”能否延续

经济软着陆”预期再度回温,跌幅最大的纳斯达克100指数已较8月低点反弹近10%,走出“八连阳”。经历了8月5日的“黑色星期一”,全球市场已恢复元气,经济“软着陆”预期回温,驱散了“衰退论”的阴霾,跌幅最大的纳斯达克100指数已较8月低点反弹近10%,走出“八连阳”。0000调贬261个基点,人民币兑美元中间价报7.2056

人民币兑美元中间价报7.2056,调贬261个基点。6月26日,人民币兑美元中间价报7.2056,调贬261个基点。前一交易日中间价报7.1795,在岸人民币16:30收盘价报7.1937,夜盘收报7.1740。美元指数23日显著上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.51%,在汇市尾市收于102.9080。0000新加坡将外国人房产印花税翻一番到60%,买房热能降温吗?

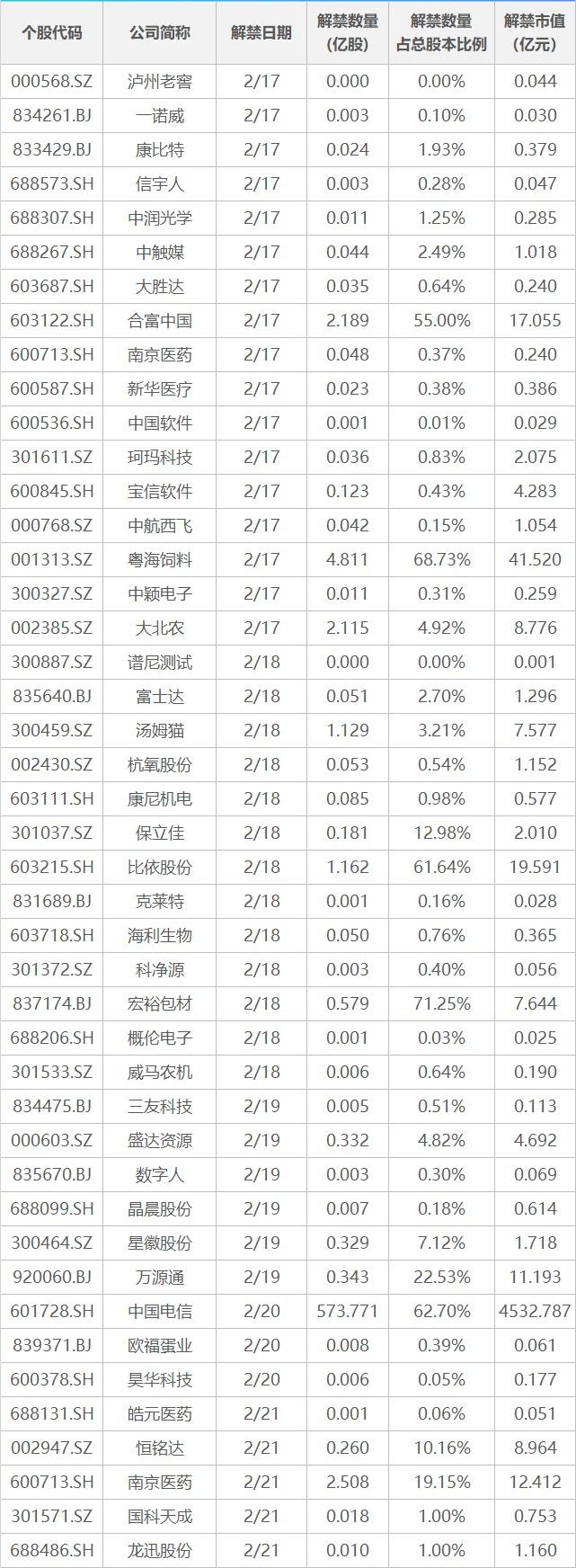

“现在计划购买新加坡房产的高净值人群可能不会因增税30%而改变购房决定。”在全球主要住房市场降温的大环境下,新加坡的房地产价格连续12个季度上涨。为解决这个问题,4月底,新加坡政府将外国人购买住宅房产的额外买方印花税(ABSD)调高30个百分点,至60%,从4月27日起立即生效。锤子财富2023-05-02 13:40:250000晚间公告丨2月25日这些公告有看头

2月25日晚间,沪深两市多家上市公司发布公告,以下是第一财经对一些重要公告的汇总,供投资者参考。【品大事】九强生物:子公司拟取得龙进生物25.21%股权九强生物公告,公司全资子公司迈新生物拟以3200万元,认购厦门龙进生物科技有限公司新增的注册资本600万元。本次交易完成后,迈新生物持有龙进生物25.21%的股权。爱旭股份:投资99.78亿元建设年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目0000