记录这些决定写作的普通人:“再低微的骨头里也有江河”

文学史上有个词叫“平民文学”,或者“民间写作”,强调写作对象本身是普通人,是一个有意与“知识分子写作”“精英写作”划分开来的提法。

这几年来,随着互联网和自媒体的兴起,文学发表的传统壁垒被打破,越来越多的民间写作者被看到,被阅读,比如以一首《穿过大半个中国去睡你》一夜爆红的余秀华,凭借诗歌《炸裂志》得到关注的前爆破工诗人陈年喜,又比如育儿嫂范雨素的文章《我是范雨素》阅读量突破百万,“外卖诗人”王计兵的一首《赶时间的人》网络阅读人次超2000万。

时间进入2022年底和2023年,更多普通写作者的书被出版,“女工诗人”邬霞的第一本非虚构写作《我的吊带裙》、范雨素的第一本小说《久别重逢》、“外卖诗人”王计兵的第一本诗集,换了19份工作的前快递员胡安焉写下他的经历《我在北京送快递》,65岁开始写字的秦秀英出了第二本书《世上的果子,世上的人》,80岁才出第一本书的杨本芬,完成“看见女性”系列的第四本书《豆子芝麻茶》……

“饥者歌其食,劳者歌其事”,从《诗经》、汉魏乐府、唐传奇、元杂剧,到明清话本小说,在中国漫长的文学史中,来自民间的创作者尽管大多以“无名氏”的形象被湮没了,但他们一直在以各种形式参与,诉说胸中块垒。意识到这样的写作在互联网时代再次大放光芒后,从2023年开始,我在第一财经阅读周刊推出“素人写作”栏目,记录普通人的写作故事。

对普通人的生活和写作充满兴趣,也和我的个人经历有关。我在四川一个农业县城出生、长大,10岁前每到暑假,因为母亲工作忙,我和弟弟就被送到农村舅舅家,跟着两个表哥到处跑,从小在“街上”、农村之间切换,虽然觉得自己对于哪个群体来说都有点属于“局外人”,但我也由此熟悉了普通人的生活。

彭晓玲(右一)在深圳采访诗人邬霞

对我改变更大的是进入媒体采访社会新闻的经历。作为中文系出身的文学青年,我硕士毕业后进入媒体担任实习记者时,恰好社会新闻部缺人,我就一头扎进了社会新闻,主要和火灾、车祸、街头巷尾异闻怪事、“贩夫走卒”打交道,至今还记得当时的工作细节,比如在一家小旅馆里,我见到一位从温州来到上海求医的外婆,她打算用自己的肾挽救年幼的外孙女;一位儿子在暑假不幸溺亡的农民工母亲,瘫坐在打捞现场时手冰冷身体颤抖;市中心一个即将拆迁的菜场里,鱼贩夫妻说起考上南京航空航天大学硕士的儿子,满脸是自豪和欣慰。这些经历,让我对基层社会更加了解,也更愿意关注他们的生活。

真正有机会倾听普通人的喜怒哀乐,走进他们的内心,是通过第一财经阅读周刊的“素人写作”栏目。作为关注阅读与出版领域的记者,我持续关注范雨素、王计兵、邬霞、胡安焉、秦秀英等作者的写作,和他们进行长时间的对谈,他们没有一些所谓“精英”立场的防御,乐意分享各种感受。

读他们的作品,感受最深的是,以前在文学批评史中看到的很多写作评论,在他们身上活了,比如“物不得其平则鸣”“天以百凶成就一词人”,很多写作就像王国维评价李煜的词,“以血书者”,比如邬霞在《我的吊带裙》里写在工厂做童工、总是哭的经历,秦秀英写四妹妹的惨死。如果王计兵那天去送外卖,不是遇到一个酒后发狂的失恋男子,被抓起来扔到墙上险些受重伤,他就不会写下那首《赶时间的人》。

今年,李佳琦在直播中反驳网友称“哪里贵了”,“有的时候找找自己的原因,这么多年了工资涨没涨,有没有认真工作”。这不仅引发舆论地震,也让很多人反思李佳琦推崇的“优绩主义”背后的社会因素。美国哈佛大学教授迈克尔·桑德尔的《精英的傲慢:好的社会该如何定义成功》被不时提起。

桑德斯说,“即使是公正的优绩至上的社会,没有舞弊、没有贿赂、没有富人拥有特权,也会给人错误的印象——我们是靠自己取得成功的。我们越是认为自己是白手起家、自给自足的,就越难学会感恩和谦卑。而没有感恩和谦卑,我们就很难关心公共利益”,“精英阶层的傲慢反映了成功人士倾向于过度沉醉在自己的成功中,而不记得有助于他们成功的时机和好运”。

与这些“素人写作”者的接触,我发现正如桑德斯所说,有时决定人生成功与否的,仅仅就是“时机”。邬霞从小性格内向,读小学第一天就不小心弄丢了数学书,她不敢告诉家长,忙于生计的父母也没觉察。没书,上课听不懂,成绩就不好,她自然遭到数学老师嫌弃,进而害怕数学。到了初中,又赶上农村学校撤销合并,得去更远的镇里上学。那个学校伙食也差,数学成绩更差的她,没有上学的心思了,就想跟父母一样去深圳打工,“如果数学书不弄丢,也许我的人生会不一样?”她似乎是自言自语时,我没法接话,只能沉默。

范雨素人生轨迹的改变也非常偶然。从小看了太多书的她,对中国地理了然于心,一点也不害怕外面的世界。12岁时她受知青文学影响太深,学着小说里的知青一样逃票上了去海南岛的火车,只身出去流浪。三个月后觉得流浪生活没意思,她又回到家里,回来后才知道,在当时的农村,男孩离家出走无所谓,女孩要是这样,“相当于古典小说的私奔罪”,全家都跟着脸上没光,于是没法上学了,只能去邻村做民办代课老师。

他们的坎坷经历让我了解到,当时中国农村各种资源稀缺,导致人生的容错率很低。《我的母亲做保洁》的作者张小满也说,她和弟弟靠着母亲在工地上出卖劳动力赚的钱,一路从乡村走到县城,再走进大城市,他们的“成功”只是“幸运者偏差”。今天的中国社会还是这样吗?什么时候社会能给更多人修正人生道路的机会呢?

就像陈年喜的那句诗,“再低微的骨头里/也有江河”,尽管境遇艰难,为生计奔波,他们始终内心保持高贵,才写出打动人的好诗、好作品。邬霞的诗集《吊带裙》,很多诗歌有意象重复、语言平庸的缺点,但了解到她的人生故事后,有豆瓣网友说“有点不忍批评”,“诗人又是那么喜欢花朵,喜欢美,读得人心都软下来”。

几年前,作家、编剧刘丽朵无意间看到当时还在做爆破工的陈年喜的博客后,写了一篇文章《编氓野史》,说高中学历的陈年喜是“遗世独立的乡村知识分子”,是“一位注定不会被写入中国文学史的诗人”。我也是在陈年喜还没出名的时候就看过他博客上的所有诗歌,当时受到的震撼至今难忘。看了刘丽朵的论断,我还有点不服气,觉得今后有人写一部当代文学史,如果有足够的文学眼光,一定会为陈年喜留下一笔。

现在,随着越来越多的人加入这样的写作队伍,他们必然将是今后书写当今文学史时,值得浓墨重彩记录的群体。他们的述说,是文学,也是我们共同经历的社会历程。2024年,我和《第一财经日报》阅读周刊将继续关注普通作者的写作和故事。

LV、Fendi频频联名大众茶饮,奢侈品牌也为流量焦虑

品牌联名跨界其实是国际品牌的常用打法,堪称小成本大收益的营销动作。“现代营销学之父”菲利普·科特勒说,营销4.0时代,是以构建深度关系为主的品牌塑造时代。奢侈品品牌显然深谙此道,近期几个奢侈品品牌联名活动引发了市场的新一波关注和热议。0000商务部:第六届进博会11月5日开幕,参展商数量恢复到疫情前水平

已有超过3400家参展商和39.4万名专业观众注册报名,全面恢复到疫情前水平。百余名世界500强和行业龙头企业全球总部高管已确认来华参加进博会,规模创新高。0000新加坡航展上A400M运输机禁止中国人参观?空客回应

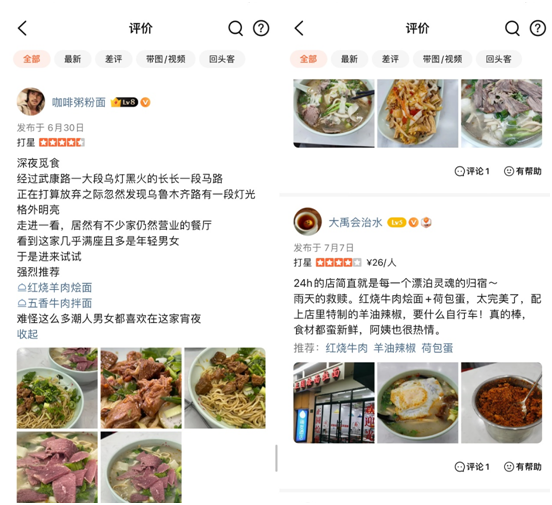

空客回应确保该架飞机面向所有到场观众开放。在近日举行的新加坡航展上,有部分网友反馈称,空客展位上的一架A400M运输机前的工作人员询问观众国籍,不让中国人上机参观。锤子财富2024-02-26 11:44:530000city walk终点是一碗拉面 深夜面馆24小时灯不灭激活城市烟火气

乌鲁木齐中路,上海人习惯唤以短促的爱称“乌中路”。梧桐掩映下,这条路毗邻上海的网红街区武康路、安福路等,年轻潮流与烟火气共生,拉面、油条、包子与咖啡、法棍融洽共存。锤子财富2023-08-29 16:03:340000地产新势力 | 纺织业大亨杀入房地产,多个城市“扫货”拿地

在房地产行业近两年不断洗牌、出清的过程中,仍有具备资金实力的公司看好行业发展,逆势补仓。只用了一个月的时间,名不见经传的南通亚伦地产便在土拍市场上刷足了存在感。在相继拿下西安、广州两宗大热门地块后,今年亚伦地产的新增土地货值达到了94.8亿元,一举进入了拿地榜单前20名,接近中海地产、华发股份等央国企的新增土储量。0000