英勇高大的小人物,历史写作中的切尔诺贝利事件

“1986年4月26日,切尔诺贝利发生的一切值得全人类引以为戒。”《切尔诺贝利:一部悲剧史》全书的最后一句,言简意赅。

苏联切尔诺贝利核电站事故,对欧洲、中亚乃至全世界的广大地域产生的影响,绵延至今近半个世纪。这次核危机的应对,成为后来全世界核电安全问题的重要参考。随着时间的推移,切尔诺贝利事件也被忽略、被遗忘,只有当俄乌冲突涉及切尔诺贝利地区、日本福岛核废水排海等特殊事件发生时,才会作为新闻报道的背景,出现在舆论当中。

长期以来,人们能在出版物和互联网上看到很多对切尔诺贝利事件的描述,但由于事件本身非常复杂,涉及政治、工业技术等问题,关键人员淡出或已去世等原因,普通读者想通过阅读来深入了解这次事件是比较困难的。

2018年,美籍乌克兰裔历史学家、哈佛大学乌克兰研究中心主任沙希利·浦洛基出版《切尔诺贝利:一部悲剧史》,成为第一本以时间顺序全面回顾事件的发生、应对及影响的史学力作。这本书2020年亮相国内,最近推出了增订版,再次来到读者面前。

新书与热播网剧叠加效应

《切尔诺贝利:一部悲剧史》一书甫一问世,就受到了广泛认可,在全球范围产生了巨大影响。除了作者沙希利·浦洛基哈佛大学教授、乌克兰历史权威专家的身份,作品的快速影视化也是关键之一。

2018年,这本书先后获得了贝利·吉福德奖(英国知名奖项,评选年度最佳英语非虚构作品)和2019年普希金之家俄罗斯图书奖,企鹅图书很快将这本书再版。2019年5月,美国付费电视网络HBO以这本书为蓝本,制作了5集网剧《切尔诺贝利》,热播世界多个国家和地区。

全世界观众为剧中呈现的小人物群像深深着迷。里面的尔虞我诈、阳奉阴违、挺身而出,科学家、工程师、消防员如何成为“拯救人类”的英雄,种种情节被网友热议至今,中文自媒体发表了海量的相关内容。记者在豆瓣电影《切尔诺贝利》页面查看,12月2日还有人在“如果最后没有摁下AZ-5键,结局也是一样的吗?”“还记得那三个去抽水箱的勇士吗”等帖子下面留言。

在12月3日上海图书馆东馆举办的《切尔诺贝利:一部悲剧史》增订版新书分享会上,青年学者、俄罗斯科学院文学研究所糜绪洋博士表示,一些俄罗斯年轻人在播客中说,他们非常感激《切尔诺贝利》网剧的播出,如果没有这部剧,他们基本上就不知道这件事情。除了历史教科书上提过,到底哪些人参与了这件事,哪些人的英勇行为拯救了世界,他们完全没有概念。

“有人说对切尔诺贝利唯一的认识来自公共交通。因为俄罗斯的公共交通条例规定,参加过伟大卫国战争的军人和曾在切尔诺贝利清除污染的人员,可以享受免费乘坐待遇。这是一个很抽象的表述。”糜绪洋说。

“中国有句谚语:‘前事不忘,后事之师’。”沙希利·浦洛基在《浦洛基作品集》中文版总序中写道,“我个人相信,历史作为一门学科,不仅能够满足人们的好奇心,还可以作为借镜,但需要注意的是,我们只有努力将所研究的人、地点、事件和过程置于适当的历史情境中,才能理解过去。我更愿意把我的研究看作一次往返之旅——我总是试图回到我出发的地方,带回一些身边的人还不知道有用的东西,帮助读者理解现在,并更有信心地展望未来。”

小人物挽救灾难

沙希利·浦洛基写道,“在我的书中,那些做决定的人、‘塑造’历史的人不一定身居高位,他们可能是,而且往往只是碰巧出现在那个时间、那个地点,反映的是时代的光亮和悲歌。”

1986年,当切尔诺贝利核事故发生时,浦洛基是乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克大学的一名年轻教授,住在核反应堆下游不到500公里的地方。当时很多乌克兰人的家庭,都直接或间接受到事故的影响。浦洛基和家人并未受到直接影响,但在事故发生数年后,他去加拿大做访问学者时,医生发现他的甲状腺有些红肿,是暴露在辐射中产生的“让人担忧的症状”。他的一位大学同学曾在事故发生后以警察的身份前往切尔诺贝利执行任务,随后每年都要住院至少一个月。但他的另一位同事却一直很健康,虽然当时也曾在核电站附近待过一阵。

而那些处在风暴中心的人,就没有那么幸运了。切尔诺贝利事故第一名登记在册的殉难者弗拉基米尔·沙希诺克死于4月26日早上6点左右,距发生爆炸的凌晨1点23分仅几个小时。在电站核反应堆的停堆测试进行时,沙希诺克在24米高的位置上负责观察指示器。由于设计缺陷和操作失误导致的爆炸发生时,蒸汽管被严重破坏,热水迸发,使他全身严重烧伤,被同事带回控制室时,他已经发不出声音,只能勉强转动一下眼睛。另几位当时也在机组的工程师下落不明。

被送往医院时,沙希诺克已几乎无法讲话,但他努力告诉别人,自己之前在反应堆里工作,有核辐射,拜托周围的人与他保持距离。沙希诺克去世后,核电站没有空闲的车将他的尸体运到墓地。核电站工作人员聚居的小城普里皮亚季的副市长叶绍洛夫征用了一辆路过的大巴车,将沙希诺克的尸体运到墓地,尽可能让他体面地离开。这也是叶绍洛夫最后一次行使市领导的权力。

2019年,在《切尔诺贝利》网剧播出后,当时身在莫斯科的糜绪洋寻访了一些事故亲历者的墓地。莫斯科市中心的新圣女公墓,安葬着名人和高级官员。糜绪洋看到勒加索夫和谢尔比纳的墓前都有很多花,其中一些花还挺新鲜。“明显感觉到,电视剧播完之后,有很多人去给他们献花。”糜绪洋说。

勒加索夫是切尔诺贝利事故处理现场的核心人物,当时他49岁,是一名在原子能研究所工作的科学家。谢尔比纳时任苏联分管能源的副总理,火线上任,负责处理核事故的委员会。两人一起通过组织和科学手段确认事故情况、实施应急措施,控制住反应堆。看过《切尔诺贝利》原著和网剧的人们,至今仍对两人之间的对抗和合作记忆犹新。离开切尔诺贝利后,勒加索夫患上急性放射病,也深陷于大灾难的抑郁中,1988年自杀身亡。

在莫斯科郊外的米季诺公墓,则安葬了瓦西里·伊格纳坚科等26位消防员,这些冒生命危险去抽取反应堆地下室放射性污染水的年轻人,撤离后不久就先后去世,当时也未能得到盛大的葬礼。诺贝尔奖得主阿列克谢耶维奇的非虚构作品《切尔诺贝利的悲鸣》中写了他们的故事,她笔下瓦西里与妻子的依依惜别,则是《切尔诺贝利》网剧的开头。瓦西里的妻子柳德米拉帮助照顾了很多病友,她活了下来,成为这些勇士事迹的叙述者。

熟悉核电站布局的三名工程师阿纳年科、别斯帕洛夫和巴拉诺夫挺身而出,穿上潜水服打开阀门,让放射性污染水排出,以避免熔化的燃料混入水中产生蒸汽,释放更多的辐射。这三人的姓名一直不为公众所知,2018年,乌克兰政府为他们颁发了勋章。除了巴拉诺夫已于2005年去世,由家人代领勋章外,阿纳年科和别斯帕洛夫亲自出席,他们都在核电行业继续工作了很多年。

沙希利·浦洛基在书中提到,根据勒加索夫的回忆,三人当时的冒险行动是有奖励的,包括房子和车等,但当其中一人在一次公共集会中领取奖金时,展露出极为复杂的表情。一方面,他为自己勇敢完成任务而自豪,另一方面,“物质奖励让他们并不舒心,事实上,当时所有人都在竭尽全力处理善后,所图的不是任何奖励,无论是物质上的还是精神上的。”

《切尔诺贝利:一部悲剧史》

[美] 沙希利·浦洛基 著 宋虹 崔瑞 译

广东人民出版社·万有引力 2023年10月

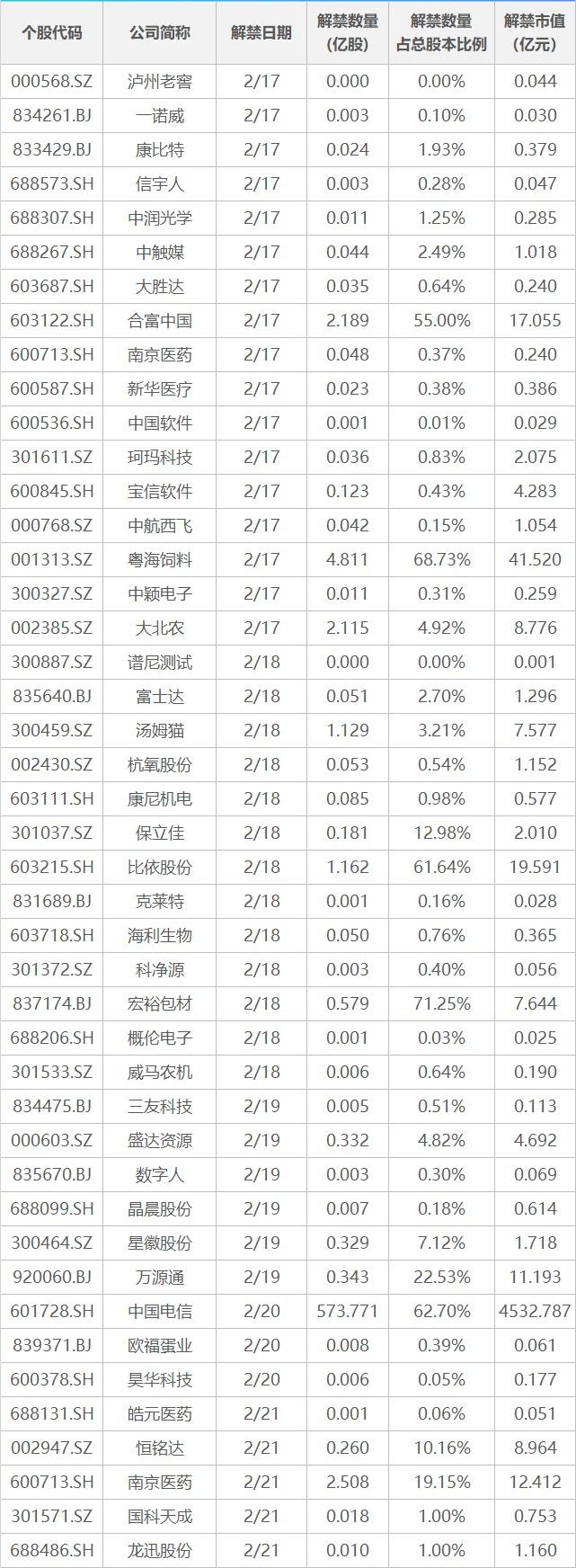

国防军工板块逆市走强,主力资金大手笔加仓,这些个股一季度净利实现同比增长

主力资金今日加仓国防军工板块9.16亿元,其中中兵红箭、七一二、中船应急、振华科技均获主力加仓超1亿元。4月22日,国防军工板块大涨,截至收盘,观想科技、中船应急、高凌信息20%涨停,七一二、中兵红箭、烽火电子等十余股封板。Wind数据显示,主力资金今日加仓国防军工板块9.16亿元,其中中兵红箭、七一二、中船应急、振华科技均获主力加仓超1亿元。锤子财富2024-04-29 20:10:530000国家统计局:第一季度房地产业GDP绝对额同比增长1.3%

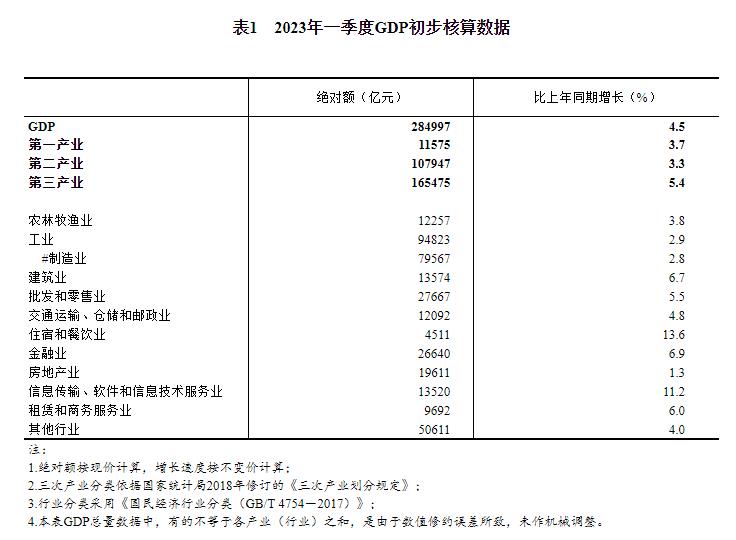

2023年第一季度房地产业GDP绝对额为19611亿元,比上年同期增长1.3%。4月19日,据国家统计局,根据有关基础资料和国内生产总值(GDP)核算方法,经初步核算,我国2023年一季度GDP核算结果如下。其中,2023年第一季度房地产业GDP绝对额为19611亿元,比上年同期增长1.3%。锤子财富2023-04-19 10:14:570000世界人工智能大会开幕式五大亮点齐发

WAIC2023召开恰逢全球大模型和生成式人工智能(AIGC)蓬勃兴起之时。2023年7月6日,以“智联世界·生成未来”为主题的世界人工智能大会(WAIC2023)在上海世博中心举行。0001独董改革破局,告别“蜻蜓点水式履职”的独董如何扛起三重职责?

“改革明确指出独董应发挥的三大作用,具有非常重要的导向意义。”参与决策、监督制衡、专业咨询,近期的独立董事制度改革首次在制度层面厘清独立董事的角色定位,有望破解独董“不独不懂”或“蜻蜓点水”式履职,独董市场生态迎来重塑。4月14日,国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》(下称《意见》),同日证监会就《上市公司独立董事管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。0000沙特宣布将在7月份每日额外减产原油100万桶

今年5月起,沙特自愿减产原油50万桶/日。两次自愿减产后,到今年7月,沙特原油日产量将减至900万桶。当地时间6月4日,根据沙特石油部消息,为配合“欧佩克”的会议决定,共同维护国际原油市场稳定,从7月起,将自愿再减产原油100万桶/日,即从此前自愿减产原油50万桶/日提升至150万桶/日,为期一个月,减产措施可考虑延长。0000