从没在希腊定居的希腊诗人卡瓦菲斯,他为整个欧洲写作

你说:“我要去另一个国家,另一片海岸,

找另一个比这里好的城市。

无论我做什么,结果总是事与愿违。

而我的心灵被埋没,好像一件死去的东西。

我枯竭的思想还能在这个地方维持多久?

无论我往哪里转,无论我往哪里瞧,

我看到的都是我生命的黑色废墟,在这里,

我虚度了很多年时光,很多年完全被我毁掉了。”

诗会进行到一半,一位女孩念起了这首诗:卡瓦菲斯的《城市》。那是哽咽的时刻,好多好多的感想获得了最简练的表达,一齐涌上胸腔。卡瓦菲斯的每一句话,每一个字,都是在说给当下,也都是从当下说出,他的每个句子的音调都是下坠的,下坠,但不是厌世的、愤嫉的味道,更不是一个始终无力在一座城市安身的人,向这座城市做撕破脸的表达;每一座城市,都是卡瓦菲斯笔下的“这里”,句子沉沉地坠向着“人的存在”这一基本面,而不是“社会面”。

诗的力量,再一次得到了证实。一如布莱希特的《致后代》,卡瓦菲斯的《城市》也是用一人的喉咙说出了不分时代、不分国族的人们所共有的心事。不需经由智力转换,《城市》就被读过它的人接受为自己的表达,而表达,是人们抵抗落寞、抵抗绝望的最后的方式。

你不会找到一个新的国家,不会找到另一片海岸。

这个城市会永远跟踪你。

你会走向同样的街道……

既然你已经在这里,在这个小小的角落浪费了你的生命,

你也就已经在世界上的任何一个地方毁掉了它。

在汉诺赫·列文的戏剧《安魂曲》中,老棺材匠度过了穷困平庸的一生,在垂老时,他偶然发现附近有一片从未注意过的水域,他痛惜说,自己本可以过一种不一样的生活,可以捕鱼,捕来了鱼可以卖掉,可以赚到钱……但卡瓦菲斯讲,生命在一个地方被毁掉,则在其他地方也已被毁掉了,他没讲是为什么,任何的解释也都会显得多余。他说,城市“跟踪”人,尾随人,我会联想到一个移居某市很多年,却依然保有鲜明的故土特色的人……可这种联想又把诗的意思拉到了很低的层面上。卡瓦菲斯的“城市”,应该通往卡尔维诺式的“看不见的城市”,它不诅咒它的居民,只是用跟踪的方式让人难以逃脱。

单靠愤世嫉俗是撑不起来这样的思辨的。愤世嫉俗者,就像他们的祖师爷第欧根尼那样,无限标榜一个人的抗拒,却需要一群听众来收听他的标榜。但在写诗的时候,卡瓦菲斯没有任何听众,不仅如此,他都从未设想过一群人聚在一起,一个人读他的诗,其他人静静地听的场景。他是个极端清高的人,将自己的作品“贩卖”出去,这种想法他是决然没有的。因此,他就进入了一个伟大诗人的典型命运:生前毫无保留地沉默,死后声名鹊起。

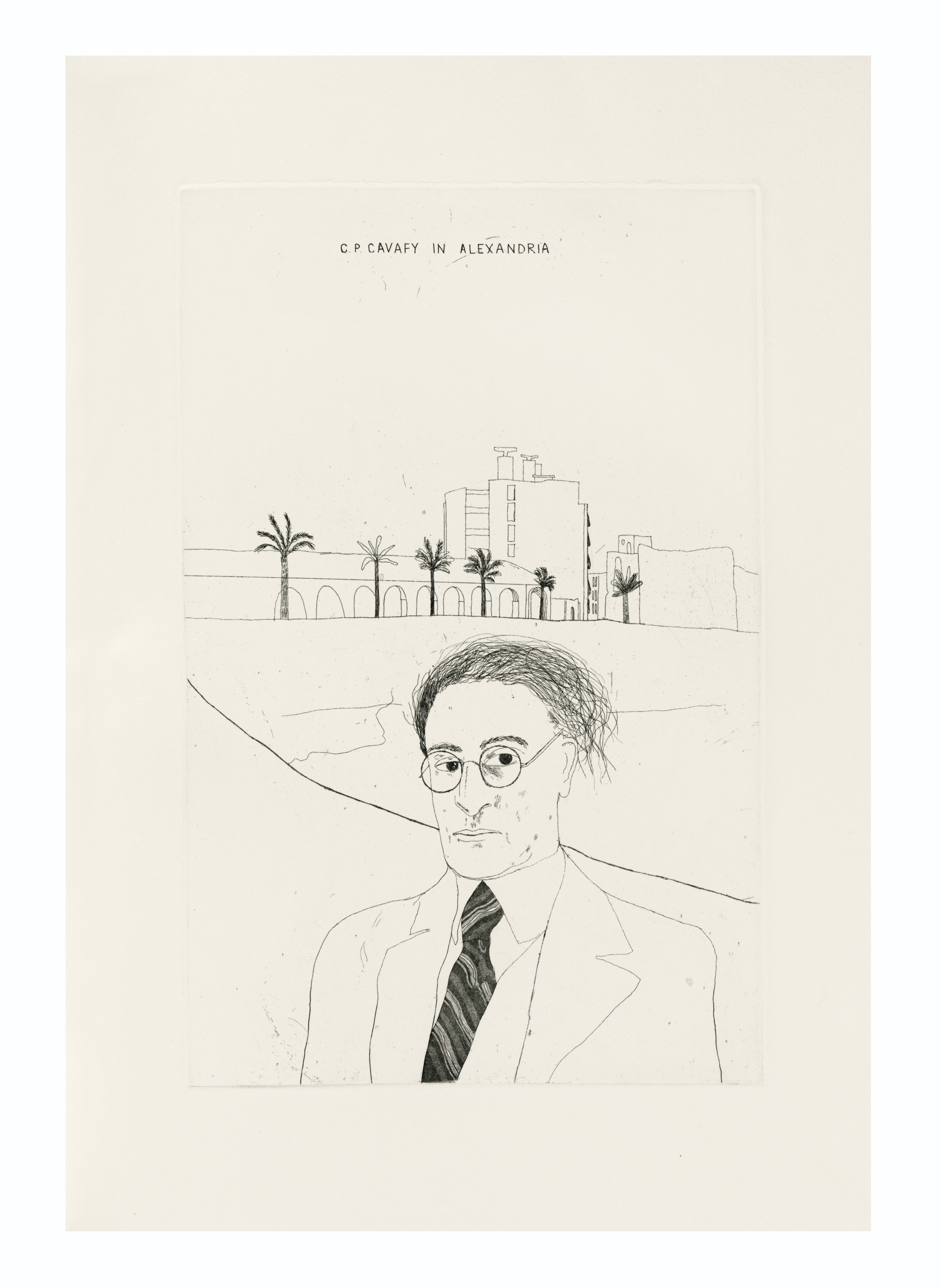

戴草帽的希腊绅士

C.P.卡瓦菲斯,一个从没在希腊定居过的希腊诗人。第一次世界大战期间,他已经50岁了,才被他的好朋友E.M.福斯特“认出”是一个具有独创性的大诗人,才开始有希腊的翻译家,将他的希腊语诗翻译成其他语言。他长居的城市是埃及的亚历山大里亚,这个城的光辉与传奇无需多言:它是希腊化时代的文化中心,是古典哲人聚居的地方,也是民族交融之所。它名义上属于埃及,实际上完全国际化。卡瓦菲斯生活的19世纪后期,这里有5种主要的语言,错杂分布的商业,极致的多元文化气氛,使这里的生民与生俱来地拥有一种成熟老到。在他的诗中,你从来看不到对他方、对未来有过的纯真联想,从来看不到“逝将去汝,适彼乐土”这种孩子气的发愿。

因为什么样的“乐土”想象都被亚历山大里亚预定了——在这里,一个人能看到所有人,以及他们身上带有的所有的地方;更因为去一处“乐土”实在非常容易。在亚城之外,卡瓦菲斯还有两个久居过的地方:英国的利物浦,以及奥斯曼帝国的首都君士坦丁堡。1904年,一直不出诗集的他,“略微”发表了几首诗,其中就有《等待野蛮人》,诗的内容让人想起迪诺·布扎蒂的《鞑靼人沙漠》:

我们聚集到这里来,要等待什么?

野蛮人今天会到这里。

为什么元老院什么事情也没做?

为什么那些元老院议员坐在那里不立法?

因为野蛮人今天就要来。

……

他写的是一个古罗马衰落时的场景:来自北方的野蛮人骚扰边境,即将洗劫罗马。诗中在问:元老院的人为何不立法了?皇帝为何早早坐到了城市的大门口?为什么领事和司法官都盛装出门,手持镶金镀银的雅致的手杖?他们都去迎候野蛮人了;唯有“杰出的演说家不像平时那样出来发表演说”了,因为野蛮人“讨厌夸夸其谈和公开演讲”。众人忙活一天,野蛮人也没来,结尾又是一个问句:

而现在,没有了野蛮人我们会怎么样?

他们,那些人,是一种解决办法。

卡瓦菲斯的句子简短,却不能说“凝练”,他并不是一个炼字者,他的诗是“祛魅”的,正常的语词被还给了表达,而那些常常被与诗人联系在一起的“奇崛的想象”,在他这里似乎是看不到的。《等待野蛮人》用微观的视角,轻松破除了历史叙事的宏大的迷雾,从罗马城里的各类人的角度,从野蛮人“是一种解决办法”的角度,卡瓦菲斯表露了他的现实感和个人主义。

他对历史人物的想象,能让人茅塞顿开地意识到,每个人都是活的,远远大于一个姓名、一个简短的词条或一份人物小传。他对尼禄的描写,让我联想起赫尔曼·黑塞的一篇《周幽王的故事》——“烽火戏诸侯”的周幽王,在黑塞的视角里是一个宠女儿的父亲,褒姒则是一个对各种奇观场景都有好奇心的孩子。这里并没有什么昏君和红颜祸水,没有纲常的是非。而卡瓦菲斯的《尼禄的死期》是这么写的:

当尼禄听到特尔斐神谕

所说的话时,一点也不在乎:

“小心七十三岁。”

他还有很多时间享乐呢。

他才三十岁,神明

给他的最后期限还足以

克服将来的很多危险。

暴君尼禄很快将要被推翻,他不知道,神谕里的“小心七十三岁”是指来自西班牙、即将在他之后登上帝位的加尔巴。卡瓦菲斯的这首诗以这样几句话结尾:

关于尼禄就谈这些。而在西班牙,

加尔巴秘密地调兵遣将——

加尔巴,一个七十三岁的老人。

卡瓦菲斯清高到了惜字如金的地步,很难想象有一群热爱他的读者,围着他问长问短,而他和和气气一一解释的样子,相反,热爱他的诗的人应该自觉地走开,让他一个人去自己想去的地方。E.M.福斯特有个很好的描述(果然再孤独的诗人也是需要结交个把有才有话语权的文学朋友的),他说卡瓦菲斯是个“戴草帽的希腊绅士”,“站着,全然一动不动,同万物(原词是‘universe’)保持一个细微的角度”。

时间中的漂泊者

卡瓦菲斯用希腊语写诗,希腊早在19世纪初就脱离了奥斯曼帝国,赢得了独立,也把土耳其语从官方语言的位置上赶了下来,但之后的100多年里,希腊始终没有形成一种统一的、受到使用者普遍认可的现代希腊语。大众的希腊语和精英用的希腊语,是两套不同的语言,前者有更多口语和俚俗成分,后者被称为“纯净”希腊语,它自负于古希腊和拜占庭时期的希腊文化,要把奥斯曼时期混进来的外国语言的杂质都给清除出去。

到了20世纪,希腊的政治因为左派支持大众语言、右派推崇精英语言而分裂。1967年,一场政变之后,夺权的希腊政党强制推行纯净希腊语,7年后,民主制重新降临,纯希腊语也彻底身败名裂,并一点点淡出了希腊本土人的使用。

可是无论哪一方,都不会把卡瓦菲斯抬出来作为自己的代言人。他身在亚历山大里亚,在伦敦、巴黎、柏林都见过世面,他永远持有一种相当于“优越感”的东西,独立的希腊,曾经光辉的雅典,根本没能唤起他的任何感情:那是欧洲大陆穷僻的一角,只有野蛮的政治文化和喧嚣的庸众生活,而对雅典人来说,科斯蒂斯·帕拉马斯这样的希腊诗人才算是普希金式的、塑造了民族语言的人物。而卡瓦菲斯使用的语言,超越于精英—大众这二分法之上,有自己的尊严和雄辩,哪怕其情节写的是风流场所的见闻,或是一些最赤裸裸的、描写同性恋的句子。

这些是很好的爱情诗,也继续确立他那种孑然独立、来无影去无踪的状态,他无父无母,不走亲戚,甚至也没有一般意义上的朋友——是故福斯特才以“万物”为坐标来描绘他的形象,而不以任何其他的事物,包括城市。卡瓦菲斯的爱情,与什么青春、什么好时光之类都无关,它只是来自过去的一个触感,一种抚摸,如果可以的话,他是连“触摸”二字都想省去的。这种极简,既谦虚又骄傲,他骄傲地不屑于做任何的虚构,而谦虚地承认说自己的记忆是模糊的,如这首《很久以前》:

我愿意提一提这个记忆,

但它是如此模糊——好像什么也没剩下……

那肌肤仿佛是茉莉做的……

那个八月的傍晚——是八月吗?——

我仍然记得那双眼睛:我想它们是……

啊没错,是蓝的:蓝宝石的那种蓝。

虽然“不求闻达”,但卡瓦菲斯跟我们想象中的不会处世、不能接受社会通行的规则,以及有“精神洁癖”等并无关系。对卡瓦菲斯在亚历山大里亚的朋友来说,卡瓦菲斯是个老练的城市人,游历广泛,与自己的时代颇为相得;一方面,他不把挣钱挣名声的希望放在写诗上;另一方面,在做一些纯为谋生的工作时,他也为才华精力被虚耗而愤嫉,这正是他的处世方法,对时代,他既非挑战,又不随波逐流,而是扮演一个可以说“和光同尘”的角色。

当他描写亚历山大里亚时,我看到的是一个个剪影,附在移动的人、停步的人、说话的人身上,也附在那些希腊神话和罗马皇帝的名字上,我不时地想到乔伊斯的都柏林,他们都忽略具体的事物,而通过气氛、风俗、历史、人名等来捕捉这城市了不起的地方,同时,他们又以一种命定的外乡人的心态,以“时间中的漂泊者”式的自傲,更以个人经验的不可取代的独一性,来保持对城市的疏离,乃至轻视:

它很快就完结了,那美妙的生命。

然而那股气味是何等浓烈,

我们躺过的床又是何等华丽,

我们赋予我们的肉体何等的快乐。

我的年华的回声被官能淹没了,

那些岁月的回声又来到我身边……

这首诗叫《在黄昏时分》,诗的第三段,也即末段,才写到了城市:

然后,我悲伤地走到阳台上,

看看这个我热爱的城市的一些事物,

街上和商店里的一点儿动静,

这样至少可以分散我的注意力。

只有通过诗人的留意,我们才能注意到他所在的城市,但也仅此而已:城市就是一个跟踪者,只是被跟踪的人会佯装不经意地突然扫一眼身后。卡瓦菲斯也累次写到过他去过的另一个国际化的城市:贝鲁特。在《在旅馆里》一诗中,他写“我沉溺于贝鲁特的旅馆和妓院里。/我不想待在/亚历山大”。

1900年,卡瓦菲斯才去了一次希腊。也正是那年,后来被尊为20世纪希腊第一诗人的乔治·塞菲里斯诞生了。尽管说不上是“衣钵传人”,塞菲里斯还是接受了很多卡瓦菲斯的气质,例如无动于衷的肢体和表情,例如充分的世故,接受那种在劳碌谋生之余写作的命运。塞菲里斯旅行的足迹也到过贝鲁特,此外还有塞浦路斯,还有美国;而他的怀古幽情也总要落到罗马的古迹和希腊的戏剧上。

卡瓦菲斯的诗完全消灭了时空,塞菲里斯也一样,不过基于对航海的深厚感情,以及对塞浦路斯岛的沉浸,他诗中的地点更有海波一般的动荡感;他也同样拒绝追忆的滥情,杜绝类似“我曾如何如何”的表达。古老的希腊,对诗人来说是“已完成”的,没必要由此来汲取光荣,而塞菲里斯的俳句更有卡瓦菲斯式的凭空捕词之妙:“椅子都是空的/那些雕像已回到/别的博物馆去了。”“那是我们的亡友/或者留声机的/声音吗?”“且看我扶起/一只没用化妆品的/死蝴蝶。”

塞菲里斯前半生也是籍籍无名的,自印的诗集根本卖不出几本,但二战爆发后,德国、意大利相继入侵希腊,很多被迫流亡国外的希腊人发现了塞菲里斯的诗作,被其所触动。但他并不能被民族归属所限制,塞菲里斯其实深度认同卡瓦菲斯,这位亚历山大里亚人不是在为希腊本土写作,而是在为整个欧洲写作。

1963年,诺贝尔文学奖发给了塞菲里斯。也许雅典在那时会更明白卡瓦菲斯的意义:他是1863年出生的人,终年70岁。我们感受着卡瓦菲斯的《城市》的力量,但诗的表达本身远高于绝望和对绝望的抵抗,写诗只是完成一次写诗的行为,跟踪着诗人、等待他略一回头的,除了城市,还有语言。

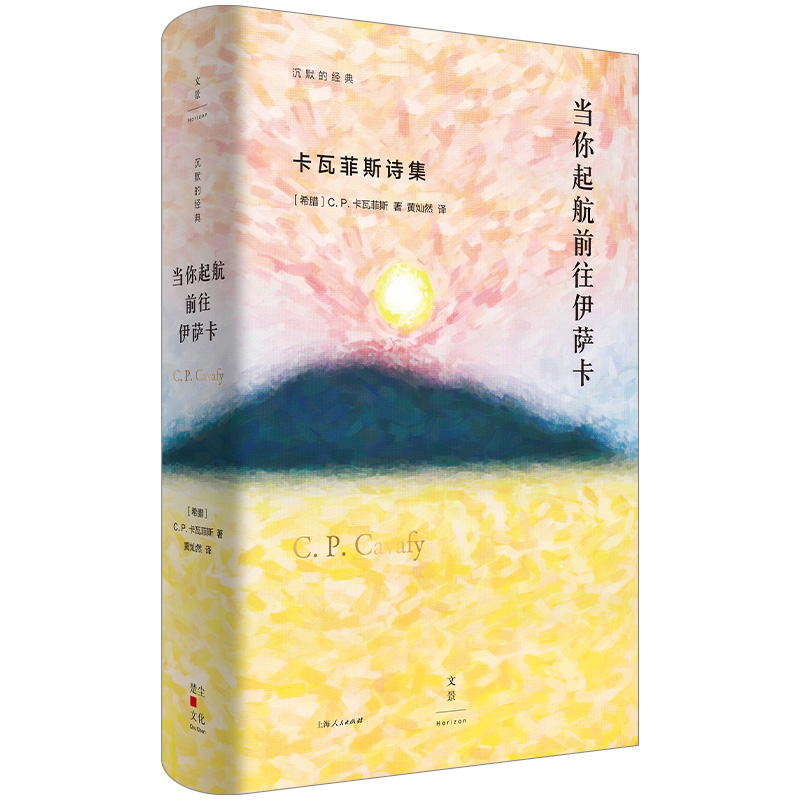

《当你起航前往伊萨卡:卡瓦菲斯诗集》

[希腊]C.P.卡瓦菲斯 著

上海人民出版社·楚尘文化2021年1月版

加快推出高含金量政策,优化营商环境提振信心

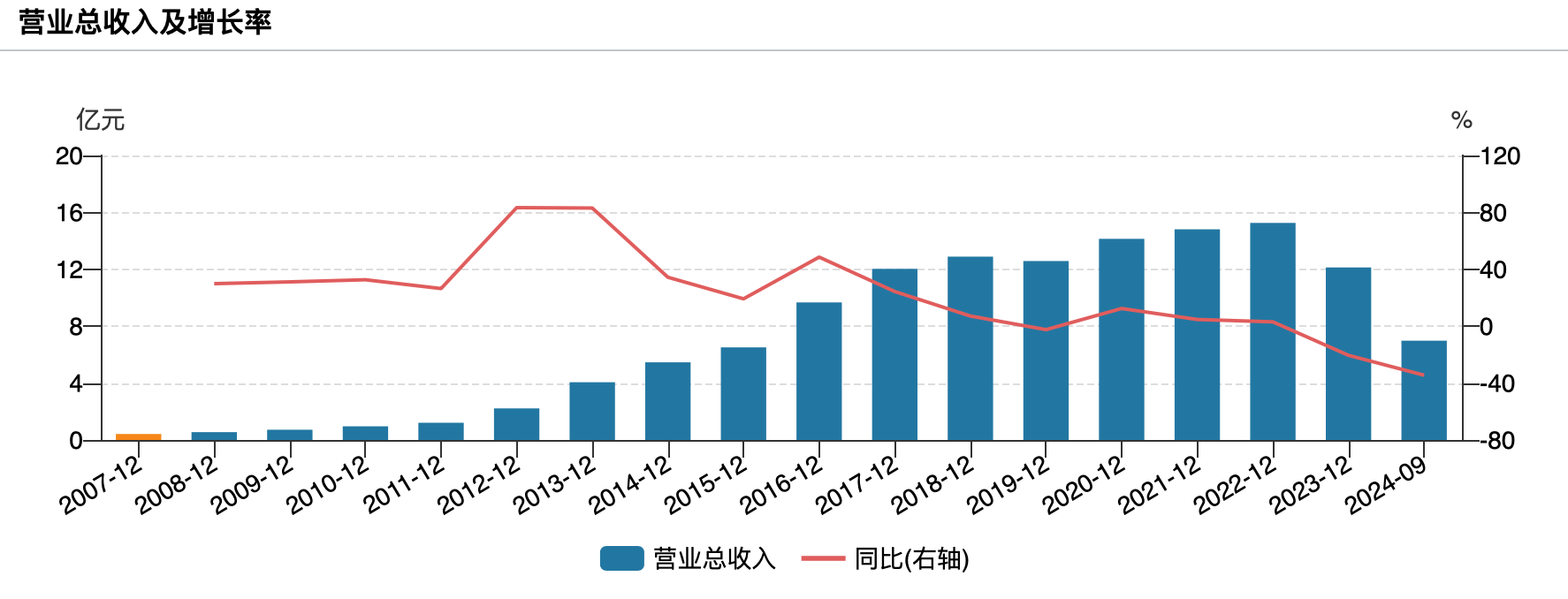

在放宽市场准入、促进公平竞争、保护知识产权、建设统一大市场等方面,分批次加快推出针对性强、含金量高的政策措施,并通过深化营商环境重点领域改革,切实增强政策有效性。今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固。6月2日召开的国务院常务会议对优化营商环境、发展新能源汽车产业等做出部署,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市场活力,推动经济运行持续回升向好。0000财报解读|药明康德去年净利润同比增长9%,今年业绩能否维持?

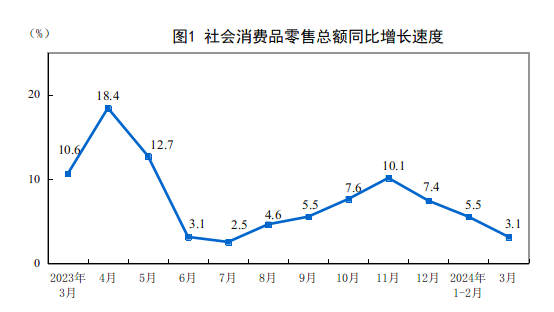

公司预计2024年收入达到383亿元至405亿元。正遇美国《生物安全法案》草案困扰的药明康德(603259.SH、02359.HK),于3月18日晚间发布了2023年年报。在这份年报中,公司对该风波的影响进行了回应。近日,美国参议院《生物安全法案》草案(S.3558)听证会获通过,后者想禁止美国联邦政府与某些跟外国竞争对手有联系的生物技术提供商签订合同,其中药明康德被涉及。锤子财富2024-03-20 11:46:5100003月社会消费品零售总额同比增长3.1%

1—3月份,社会消费品零售总额120327亿元,同比增长4.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额109163亿元,增长4.7%。3月份,社会消费品零售总额39020亿元,同比增长3.1%。其中,除汽车以外的消费品零售额34968亿元,增长3.9%。1—3月份,社会消费品零售总额120327亿元,同比增长4.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额109163亿元,增长4.7%。锤子财富2024-04-16 14:23:260000外汇局:二季度外债规模下降主要受汇率折算因素影响

2023年二季度,汇率折算因素造成外债余额下降545亿美元,对外债余额下降贡献度为95%。日前,国家外汇管理局公布了2023年6月末中国外债数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就相关问题回答了记者提问。问:2023年二季度我国外债情况如何?0000