发展新质生产力是新时代推动高质量发展的根本共识

2023年9月,习近平总书记首次提出新质生产力,引发社会各界对发展与创新、生产力与生产关系的广泛热议。这是自1988年邓小平同志提出“科学技术是第一生产力”论断后,社会各界对生产力问题的又一次高度关注。那么,如何理解新质生产力与“科学技术是第一生产力”的历史逻辑关系?又该如何看待新质生产力与马克思主义生产力学说的理论逻辑关系?科学回答这些问题,是更好理解新质生产力实践价值和理论意义、更好推动新时代高质量发展的认识论基础。

新质生产力是对“科学技术是第一生产力”的继承发展

谈及当下热议的新质生产力,需要首先从历史维度进行考察。新中国成立后到改革开放之前,由于“对发展生产力有某种忽略”,我国生产力发展速度缓慢,人民生活水平比较低,1978年人均GDP不到250美元,距离“小康之家”非常遥远。当时世界正处于第三次科技革命深入推进期,主要发达国家人均GDP都已接近或超过一万美元,而且经济增速中60%~80%靠技术进步获得。

反观国内,由于科技进步与经济发展、生产力与生产关系相互脱节,全社会不够重视生产力发展,甚至对科学技术是否属于生产力、科技工作者是不是劳动者都还存在争论。在此背景下,邓小平同志提出“科学技术是第一生产力”论断,通过开启改革开放这一伟大历史进程,中国开始走上“富起来”的发展道路。

党的十八大以来,中国开始迈向从“富起来”到“强起来”的新时代。这一时期我国正在经历全球第四次科技革命,人工智能、新能源、新材料等技术突飞猛进,基于过去几十年技术引进、消化和吸收的积累,中国迎来科技驱动生产力赶超发展的历史新机遇。这一时期总书记仍旧高度重视生产力发展,从“最大限度解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能”到“实现我国社会生产力水平总体跃升”,再到聚焦新质生产力,都体现出带领我们党对发展生产力的不懈努力和探索。

然而,“物之不齐,物之情也”,社会总是在矛盾和斗争中前进。我们在改革开放初期凭借劳动力和土地要素价格低廉嵌入世界经济制造环节,如今这种优势正逐步丧失,加上经济全球化遭遇逆流,外需拉动经济发展的动能持续减弱。时至今日,我国生产力还远未达到“物质财富极大丰富”的水平。随着社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,对生产力发展的要求也从“有没有”转向“好不好”。

面对这种深刻变化,我们党作出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局重大决策,其关键就在于形成有效供给以适配有效需求。正是因此,新质生产力提出的要义就在于抓住新一轮科技革命机遇,全面增强科技自主创新能力,加快发展战略性新兴产业,以及重塑在全球贸易与技术竞争中的优势。

作为对“科学技术是第一生产力”的继承与发展,新质生产力的提出既坚持了我们党一贯重视解放和发展生产力的思想,又包含了从技术引进到科技自立自强、从要素驱动和投资规模驱动到创新驱动以及从后发追赶向赶超发展的崭新意蕴。简而言之,如果说“科学技术是第一生产力”对迈向第一个百年奋斗目标建成小康社会给出了实现路径,那么新质生产力就为新时代迈向第二个百年奋斗目标建成社会主义现代化强国指明了发展方向。

新质生产力是新时代马克思主义生产力学说的发展创新

从理论维度看,马克思以欧洲工业革命作为研究对象,在全面考察生产力和生产关系矛盾运动之后,提出社会形态更替学说。其核心思想是,要释放出代表当时最先进技术的最大生产力,就必须拥有与之相适应的生产关系。在他看来,随着机器大工业生产模式深入推进,欧洲的生产力水平代表了当时世界最先进水平,但依托在机器之上、由资本反映的生产关系却并没有达到与之完全适应的程度。所以,尽管资产阶级革命确立了资本主义生产关系,让工厂组织者通过大机器驱动的生产力水平具有释放可能,但这种生产关系却无法实现工业技术潜在的最高生产力水平。其根本原因就在于资本主义生产关系制约了与工业技术相匹配的、潜在的最大生产力发展要求。这促使马克思把关注点放在了资本这个物化的生产关系方面,毕竟潜在生产力从一开始就是由工业革命技术能力所决定的,具有不以人类主观意志为转移的客观性。

要注意的是,如果技术水平远远落后导致生产力低下,那么当建立起先进的生产关系以后,生产力是否可以自行达到象征最先进技术的最高水平呢?这个问题在经典的马克思主义理论中没有答案。上世纪50年代以来,经历了全面的社会主义改造后,我国在生产关系方面通过巨大调整建立了社会主义制度,先进的生产关系开始推动生产力的发展。然而,由于新中国建立在此前半殖民地半封建时期形成的落后工业基础之上,当时生产力水平不仅低下,还受到自身技术积累、人才储备和思想观念等束缚,生产力开始滞后于现实生产关系,这不是经典意义的社会主义模型。要解决这个矛盾,唯一办法就是全面解放和发展生产力。所以,邓小平同志先后提出“社会主义首先要发展生产力”和“科学技术是第一生产力”系列论断,其本质是对马克思主义生产力理论在社会主义初级阶段中国化和时代化的创新发展。

进入新时代以来,在第四次科技革命浪潮推动下,生产力介质、形态、内容都发生了巨大改变。但从生产力角度来看,有两点值得关注:一是生产力的跃迁升级主要依靠数字技术发展变革,虽然此前因科技发展不足而制约生产力发展的问题得到极大缓解,但受到国内原创技术缺失、国外技术“卡脖子”等因素影响,代表数字技术最高能力的新质生产力潜力依然未能充分发展起来。二是随着数字技术迭代创新速度的加快,即时创新成为可能,虽然仍旧面临技术封锁,但数字技术与中国多场景优势为生产力发展提供了基础条件,我国生产力仍具有快速发展的机会。

从生产关系角度看,以数字平台为主体的“共享机制”正在全世界范围内生成一种有利于生产力发展的互联网所有制,而中国早已经建立并发展出完善的中国特色社会主义制度,生产关系不是制约我国生产力发展的关键原因。当前的主要矛盾仍旧是技术创新能力不强问题,即代表数字技术最高能力的生产力水平仍然滞后于当前较高水平的生产关系。因此,新质生产力的提出,既契合中国国情和时代特征,亦蕴含了指导新时代中国特色社会主义发展生产力的重要理念,更是马克思主义生产力理论中国化和时代化的又一次创新。

总而言之,新质生产力的提出以及将新质生产力视为推动高质量发展的内在要求和重要着力点,不仅仅是一个科技创新和生产力发展的问题,更是高度凝聚了我们对下一阶段工作任务的共识——必须坚持以高质量发展为主题。在这个共识基础上,社会各界要紧紧围绕如何让创新成为第一动力、如何促使战略性新兴产业占比提升、如何加快经济增长从要素驱动和投资规模驱动到创新驱动转变等关键问题共同奋斗。

通过全面系统理解新质生产力的科学内涵,立足新质生产力具有的社会属性、安全属性、创新属性和需求属性,处理好促进新质生产力发展过程中面对的“既要促进经济发展又要改善社会民生”“既要做到高水平开放又要保证国家安全”“既要加速全面创新又要促进传统赋能”“既要促进生产供给优化又要驱动需求结构匹配”四对关系,确保中国式现代化按期顺利实现。

〔胡晓鹏系上海社会科学院世界经济研究所副所长、博导,肖大勇系贵州省和黔西南州工业投资(集团)有限公司党委委员、副总经理〕

7月信贷增长出现回落迹象,高质量发展是否应淡化总量关注?

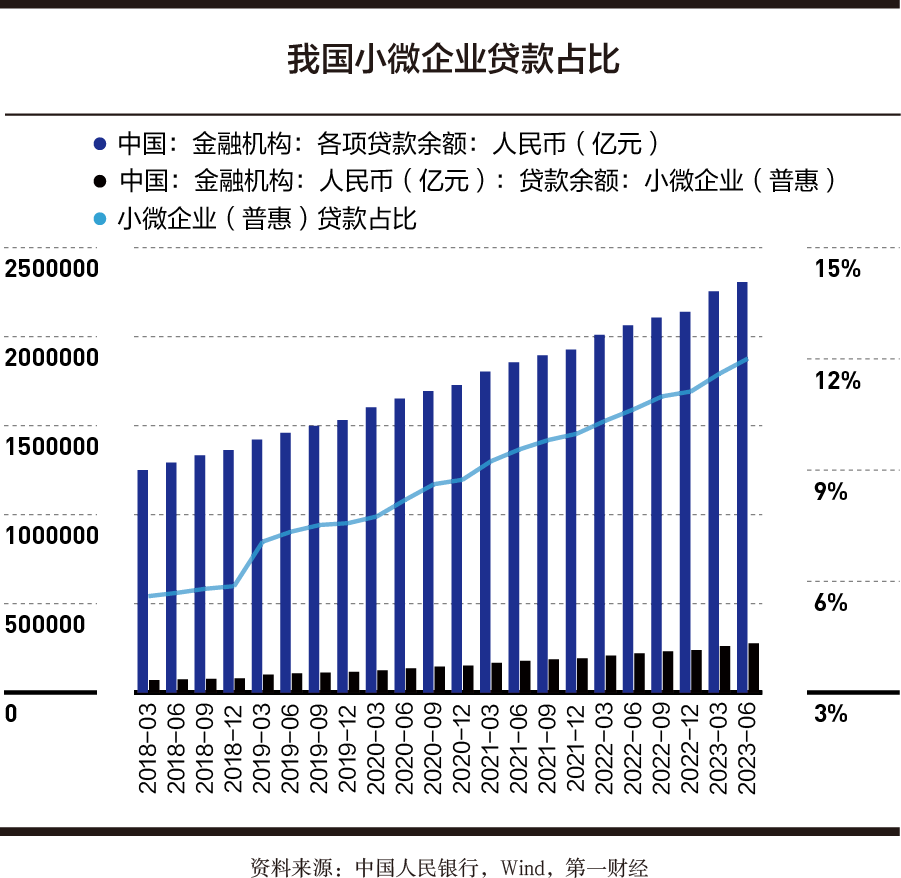

从经济高质量发展的要求看,应当适当淡化对总量的关注,更多重视结构的特点。2023年7月,人民币新增贷款3459亿元,较前期出现了一些回落迹象,各方对7月信贷增长的情况关注较多。8月11日,央行公布最新数据显示,7月份社会融资规模增量为5282亿元,比上年同期少2703亿元;7月份人民币贷款增加3459亿元,同比少增3498亿元。0000光伏淘汰赛竞争激烈,行业去库存周期启动

前两年的疯狂扩产导致的产能过剩是当前产业链价格全面拐头向下的根本原因。2023年岁末钟声已可隐约听见,受产业链价格下行、库存累积等因素影响,当前光伏各环节的开工率出现不同程度下滑,这与过去几年年末抢装潮的景象大相径庭。“最近开工率是一般,低是因为亏,亏得熬不住了,根本原因还是因为产能太多。”某光伏头部上市公司前任高管对第一财经记者说。0000对话滴灌通:如何理解DRC模式丨2023数字中国年度对话

新的金融模式创新往往伴随着争议,滴灌通“非股非债”模式引发质疑,快速扩张下如何借助数字化手段做好风控管理?第一财经与滴灌通进行了一次对话。随着我国无现金支付的普及和数字金融技术的突破,有效解决了小微企业信用信息不足、不透明、不可信的问题,涌现了一批针对小微企业的创新性金融产品、服务和模式。锤子财富2023-12-12 11:20:050000社论:有收入支撑的消费是构建新发展格局的重要基础

构建“双循环”新发展格局,一方面要提高国际竞争力,增强对国际循环的吸引力、推动力;另一方面,要提升国内大循环内生动力和可靠性。史上最大规模的广交会正在广州举行。已经是133届的广交会正向着联通国内国际双循环的重要平台迈进,为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环(下称“双循环”)相互促进的新发展格局注入强劲动能。0000最高法:促进全面加强金融监管

会议指出,在依法办理涉金融案件的同时,深入思考案件背后反映出金融治理领域的问题,通过司法建议等形式及时作出预警,促进全面加强金融监管。1月23日,最高人民法院微信公众号消息,最高人民法院召开党组会,传达学习习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上的重要讲话精神,研究贯彻落实举措。0000