信息碎片化时代,图书出版还有可能主导人们的知识选择吗

在流量为王、大爆款书式微的时代,大众出版正逐渐走向衰落。网络信息是庞杂而碎片的,人的注意力被短视频侵占,大数据精准算法控制着个体,人的视线缩在屏幕方寸间,变得越来越窄化、单一。

2024年末,在北戴河冬日冰封的海边,一群书店人、出版人、学者和作家聚集在阿那亚孤独图书馆,进行了一场关于“保护完整性的世界”的讨论。主办方新世相的创始人张伟说,之所以提出这个口号,是因为他越来越意识到,人们在不确定的当下,渴望构建一个更加完整的自我,以此对抗生活的荒芜与孤独。

尽管纸质书阅读饱受冲击,但无论写作者还是出版方,依然以足够的耐心去搭建表达框架、塑造内容,他们的存在也是创作内容的底气。

2024年9月,首届“LESS新世相出版奖”启动。大众和评委以投票的方式颁出不同奖项。在刚结束的颁奖礼上,年度作品奖被授予《我的母亲做保洁》。

“如果没有出版业这样完整、深度的生产体系,写作者势必会越来越少,大家可以使用的资源也会变得越来越枯竭。”张伟说,奖项的目的是探寻并鼓励那些小的出版品牌,“希望每一种微小的好都被看见”。

作家唐诺曾提出“2000册奇迹”的说法,他计算过,一本书卖到2000册大概是出版商能回本的底线。张伟相信,纸质书仍是出版的主流,“2000册奇迹”依然有效。

做小众爆款图书

当大众出版走向衰微,细分领域的出版该如何做?自嘲为“草台班子”的新出版人郑奋给出了他的答案。

36岁那年,郑奋从书店主理人转做出版,离开广州北上,那是他在做过几家书店失败之后,“对过去做一个告别”。

郑奋是中国书店业高速发展的亲历者。他曾在方所担任“采书人”六年,以“编辑人书系”的方式,奠定了方所别具一格的书籍选品。

早期的方所,以“引领审美、拒绝乏味”为主旨。郑奋在书籍选品上眼光独到。每年,他至少翻阅几百本书,从中选出最符合方所气质的书,使方所在千篇一律的书店中,成为有趣且多元的存在。

从方所辞职后,郑奋与搭档老李在广州开了马赛克书店。最高峰时,马赛克有社区店,有快闪店,也有不同城市的分店,但最终,因疫情以及书店业面临的结构性挑战,马赛克书店陆续关闭。

“书店业的水太深,你肯定得摸个四五年,才能摸清百分之五六十。”郑奋说,马赛克书店诞生时,他写过一句话:你拿起一本书,你就走向同样热爱它的人们。当他选择做北漂时,依然在书业,依然要拿起属于自己的那本书。

“如果纯粹从产品端来说,出版比书店好做。”郑奋说,一开始,他就决定反向操作,从看似小众的艺术图书做起,“因为这是出版里唯一没有被市场化的门类”。

他留意到中国各地的博物馆热,不光在北京上海等一线城市,哪怕在一些二三线城市乃至小县城,博物馆里都是老人带着孩子看展。这些群体就是他眼中的市场主体。他认为,基于图像的图书,其生长空间是广阔的,于是以艺术书籍的思路,把产品做到极致,但又把价格压到最低。

这套书,从《中国绘画全书》《中国最美国宝全书》《中国石窟全书》《海外国宝全书》再到最新的《世界博物馆全书》,每一本都是超清画质、巨大画幅,每一幅名画细节都由专业文物团队超清复刻,遵循原迹调色。

“我们完全围绕‘全书’,做成统一的系统,做到第七本的时候,已经将近一个亿(销售额)。”郑奋感叹,在没有资源、没有积累且市场艰难的情况下,他们摸索出一种模式,将图书视为商品,不再走线下渠道,而是依靠新媒体、直播间、带货达人传播,达到过亿的销售额。

“我现在做的就是草台班子。”郑奋说,像当年开书店一样,用快闪店的方式去经验,“草台班子可以做二人转,可以做戏曲,也可以做莎士比亚和古希腊戏剧”。

他就像一个出版界的闯入者,以多年做书店的视角去重新看待出版这件事,“以我外来者的有限认知,未来出版业一定会有巨变,会出现很多小的新的生产模式”。

阅读的未来

在国内出版界,杨全强被称为“出版人中的出版人”,他策划出版过数百种人文社科、文学艺术、文化生活类图书。

身为诗人的杨全强认为,出版面对的首先是作者,每个作者对世界的认知不同、看法不同,就形成了一批对世界持有不同描述、观察和思考的文字。“我们首先是看见、理解这个世界,再去解释、表达和描述。”

在短平快时代,人们习惯了短视频中被解构浓缩的世界,一部电影被剪辑成三分钟叙事,一部小说被拆解成五分钟解读。“在这些短平快的内容包围下,我们实际上是来不及深入思考的,只能被迫地接受刺激,然后做出反应。但世界不可能是那种浅层次的。”

杨全强说,他做的书,可能十年也达不到一亿元的销量,他也有来自外部的重重压力。但是在做那些优秀的社科书籍时,他内心是充盈的,“我愿意看福柯、柏拉图,以前的文本在今天读起来,依然会让人思考。两千年前的人是如何对话、如何思考的,依然存在于文字里。从这个角度来说,如果我做的书几十年后还有人看,就是我做出版的价值所在”。

他认为,如果小众的出版机构越来越多,就是从不同层面、不同视角、不同领域去表达不同的声音与观点,“大家加起来,就可以给读者贡献一个比较丰富的出版物世界”。

今年诺贝尔文学奖获得者韩江,让复旦大学新闻学院教授陆晔看到,古老的图书出版行业,依然是当今文化创意工作的源泉。韩江的获奖并非个例,而是韩国女性文学多年耕耘积淀形成的一股浪潮。

“图书出版依然是我们今天社会文化生产的重要源头。”陆晔说,技术的改变使得阅读型的受众变成聆听或观看式的受众,在去中心化的互联网时代,一本书成为一代人精神故乡、一点面向多点的情况可能不会再有,“短视频给我们带来最大的变化是,每个人都可以面向所有人发言,整个社会文化场景都在变化,这不是线性的迭代,而是全新的状况”。

学者马家辉对阅读的未来充满忧虑,“无论是阅读者还是看视频的人,我们统称为受众,我觉得今天的受众去理解世界完整性的能力,正受到高度的威胁”。

一位作家朋友跟马家辉闲聊,感叹自己过去每天阅读三小时的习惯被打破,这些年他沉迷于考古挖掘现场的视频,常常看得忘了时间,再回头去看书,发现大部头已经看不进去。

马家辉自己的体验也如此。这些年,他重读《红楼梦》,发现专注力不够,这并非自己老了,而是看多了片段化、零碎化的内容之后,很难再沉淀下来,“视频时代争夺了你理解事物完整性的能力,夺走了你的注意力,你的耐心、理解力、逻辑思维能力。它破坏了一个作家论述事物完整性的能力,这是最可怕的”。意识到这一点,他开始限制自己看手机的时间,重新设定自己与碎片化资讯之间的距离,保护自己的能力。

在这种情况下,书籍出版的意义在哪里?陆晔认为,今天普通人面对的最大困境是,面对过于庞杂的信息而无从下手。“三分钟解读一部电影是知识民主化的重要一面,但这不能是全部。人类思维的训练里,包含了思辨的逻辑,就需要由大文本、更严肃的阅读来完成。以编辑和出版来主导的知识选择,才能让今天的文化市场保持多元性与丰富性。”

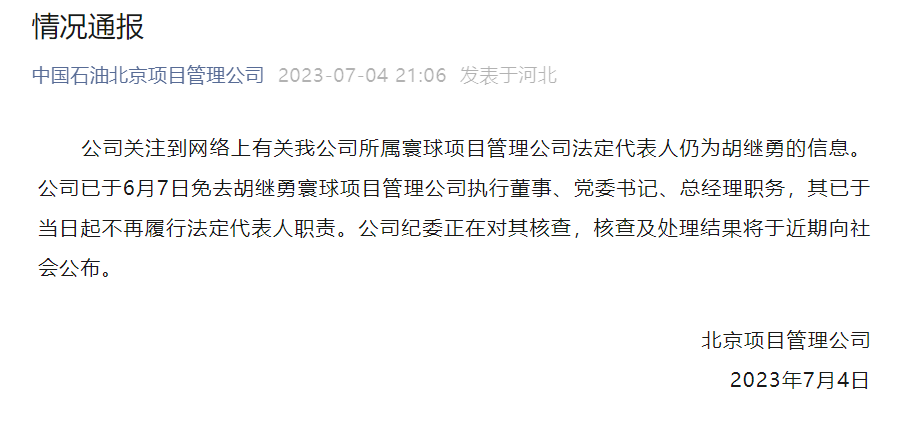

中国石油北京项目管理公司:公司已于6月7日免去胡继勇相关职务

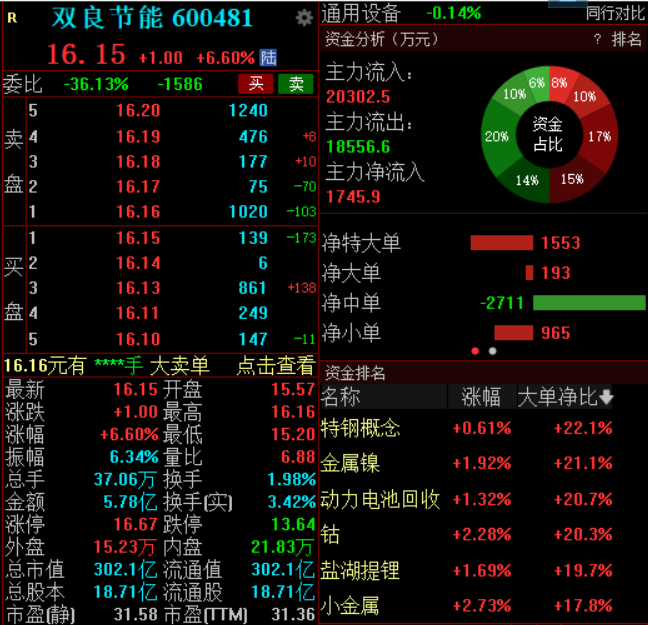

公司已于6月7日免去胡继勇寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务,其已于当日起不再履行法定代表人职责。锤子财富2023-07-04 21:50:340000一季度净利润预增约3倍,双良节能股价大涨近7%

截至发稿,该股涨超6%,报16.15元,市值302.1亿元。4月14日早盘,双良节能震荡上涨,截至发稿,该股涨超6%,报16.15元,市值302.1亿元。4月13日晚间,双良节能披露的业绩快报显示,经初步核算,2022年度双良节能实现营业总收入144.76亿元,同比增长277.99%;净利润9.57亿元,同比增长208.43%。锤子财富2023-04-14 10:52:460000法国启动“有机机器人”国家科研项目

据介绍,该项目初期将重点关注医疗健康等领域,预算将主要用于资助论文、博士后研究、工程合同以及新平台。法国多家科研机构11日在南部城市蒙彼利埃启动一项名为“有机机器人”的大型国家科研项目,旨在突破现有机器人技术的局限性,创造能够与人类自然流畅互动、适应社会的新一代机器人。0000回收农膜、渔网保护长江,长三角“净塑”不只是环境问题

在政策、技术创新与应用、公众参与和多方参与与合作机制创新等方面,扬州的“净塑”经验和成果对长三角其他城市具有重要的借鉴意义。锤子财富2023-05-29 17:51:360000