重走荒废千年的汉唐古道,他写了三本关于西北的书

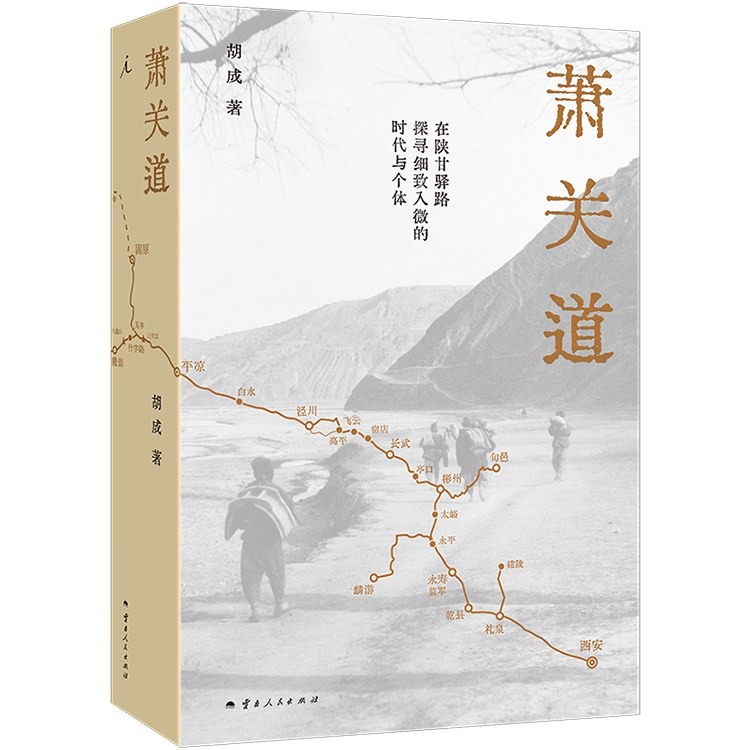

萧关道是汉唐时期一条通往西域的道路。当时从首都长安出发去往凉州(今武威),主要有两条道路,南北各一条。南线是陇关道,从关中西越陇山以达甘肃陇东。北线是萧关道,从平凉北出萧关,经过固原,绕越六盘山余脉,在黄河东岸今靖远县渡河至武威,就可以去往西域。

2002年,摄影师、自由撰稿人胡成曾重走陕北,写下《榆林道》。2020年,他重走陇关道后,写成《陇关道》一书出版。4年后,他又把自己多年来走访萧关道上的所见所闻所读,写成新书《萧关道》,再次展现了这条曾经淡出历史几百年的古道。

北京大学历史系教授罗新认为,胡成的写作带有独特的西北风格,三本书可以称为“关陇三部曲”。在此之前,胡成还写过《我甚至希望旅途永无止境:蒙古国纪行》《我已与一万亿株白桦相逢:西伯利亚铁路纪行》,这两本关于异域行记的书销量都不错。

胡成说,《萧关道》的书写相对是更加陌生的。因为到了北宋,随着西夏王朝崛起,曾经熙来攘往的萧关道就此中断,成为双方势力彼此争夺的战场。直到清朝初年重新将西北地区纳入统治版图后,从北京去往乌鲁木齐,包括更远的伊犁的交通才又连接起来,这时从西安到兰州的道路已经改为关陇大道。

他对萧关道上的人们的关注始于2008年,希望通过在这条道路上行走和生活的古人与今人的命运对照,让更多人看到历史悠久而沉重的古道上,普通人在时代洪流之下,命运的参差。

在古道,偶遇当地居民

第一财经:你为什么要写这本书?与你的《榆林道》和《陇关道》相比,很多人可能都没听过萧关道。

胡成:我其实不是西北人,是安徽人。十多年前,我以摄影师的身份去西北拍唐陵石刻。在这个过程中我发现,很多和我一样的外地人来到西北,更关心西北过去辉煌的历史,包括西北本地人也是这样。一个很有意思的现象是,西北的博物馆哪怕只有几个展馆,90%都是在说北宋以前的历史。对于当下西北人在这块土地上的生活状况,我们这些外地人可以说是一无所知。这种情况在历史上也是如此,清代时从萧关道上走过的文人,虽然留下了些记载,但都是精英写作,只在言片语里面写到一个和尚,但他们从不问和尚叫什么名字。

西北这块土地上人的生活,要远比很多地方艰苦。首先他们的自然环境就很恶劣,像我老家庄稼一年两熟,但西北不光一年只有一熟,很多地方到现在连基础的灌溉设施都没有,农业收成完全靠天,年成好多收一点,年成不好可能就一无所有。我在书里《白水驿》那一章写的老程,去年倒春寒,最后他一亩小麦才收了四五十斤。

我去陕西拍摄遇到了很多人,慢慢和他们产生了情感上的联系,就想把他们记录下来。现在真正写西北民生的书比较少,也比较小众,而且这几年随着经济下行,很多人越来越关注自身的生存状态,不想更多关心外界。

之前我卖得比较好的书是国外行记,《萧关道》销量可能不一定好,但我还是想去做这样一件事。我不能让书里写到的田姨、潘姨、张老汉这样的普通人的生活得到改善,起码也是给他们立个传,虽然他们无足于宏大叙事,但是就像书的封底上选的那句话一样,“他们却有轻重于细致入微的时代”。

第一财经:书里出现大量当地生活的人,这些人你是怎样选择的?我注意到你写的大部分人都是底层老百姓,他们中很多人的命运都很令人感慨。

胡成:《萧关道》里的人物大部分是老人,这不是我的刻意筛选,而是西北现状就是这样。比如《榆林道》里写的靖边,县城迁移过两三次,老县城的镇子里最年轻的人大概就是55岁,村里年轻人全出去打工了,因为在城市里一个月打工的收入,就和一年种地收入差不多,所以西北农村空心化的问题会比别的地方严重,留下的年轻人基本就是公务员,但他们不像老人那么热爱本地,待在那里只是他们的一份工作而已。

书里的那些人苦不苦呢?我可以坦率告诉你,因为种种原因,真正命运悲惨的人我其实没写。举个例子,潘姨家前面一排房子里有个老太太自杀了。她是安徽萧县人,逃荒逃到西北,每个月有200多块钱养老金,但钱被儿子拿走了——没办法,人越穷越计较。老太太没钱,每天都去向儿子讨生活,可能觉得未来无望,就自杀了。

我为什么没有写她呢?因为我想去找些当地比较有共性的人来写。比如在《榆关道》里,我写靖边一个村里的富豪,他在靖边开矿,很有钱。在《萧关道》里,我写的人让你看起来觉得很苦,但不幸的是,他们正是这块土地上的大多数,那些地方就是这样。

我觉得我算是一个非常有良心的作者,就是从来不观念先行。我在写这本书的时候,在路上遇到什么样的人,完全是随机状态。书里出现的第一个人,是我在礼泉县遇到的一个老汉,当时我要问路,他恰好在路边。最后提到的麻老汉和老张,也是因为我开着车在山里转,找不着《定西县志》里提到的打狼嘴了,当时只有他们在路边耕作,只能去找他们打听。

前几天罗新去西安做活动,我还跟他讨论过这个问题。因为我毕竟是个人,总有我的判断,没有办法做到绝对的公平、公正,所以就特别看重这个随机性,把偶遇看成必然,和他们长期交往下去。不过,有些地方可能去了几次都没有偶遇到合适的人。书里还有一个遗憾是,在西安那样的大城市,我要偶遇到合适的人就非常难。

全靠命硬活着的潘姨

第一财经:偶遇了那么多人,谁最让你牵挂?或者说他的人生际遇最令你感叹?

胡成:我写了三本关于西北的书,最牵挂的是两个人,一个出现在上一本《榆林道》里,但他已经过世十年了,健在的肯定就是潘姨了。其实潘姨生活的村子在西安乾县的乾陵附近,和萧关道还有五六里距离,就算重走萧关道,也走不到那里去。但潘姨是我写这本书的主要原因,或者说我即便不写这本书,也会写她,因为她是这块土地上一个很重要的历史的组成部分。

潘姨的身份最让我唏嘘,任何人去村子里看见她,都会觉得她是一个普通的本地老太太,非常苍老。但她一开口就是一口东北话,其实潘姨在沈阳市区长大,读过中学。要不是因为支援大西北,她七级木工的父亲在1960年从沈阳军工厂调到宝鸡,然后把全家接到宝鸡,现在她在沈阳,再差也是“广场舞大妈”吧?

可是14岁到了宝鸡后,潘姨再也没回过沈阳,做知青下放到西安乾县,随后又嫁到那里生了一儿一女,因此失去返城机会,一辈子生活在农村,主要靠种地和退耕还林后每年政府发的几百块钱补贴为生。

我们也认识15年了,我一去西北就会去看她。去年到今年,潘姨摔了几次。先是在家里把右手给摔断了,到村里卫生院看看就完了。其实她的右手以前被摔过一次,但要继续干活,手最后没恢复好,切菜都靠左手。这次再摔,右手基本就等于残疾了。后来,她在田里被藤蔓绊着,又把一条腿摔骨折了。当时她卧在床上给我打电话,说自己不行了,结果又撑了下来。但没想到前段时间收麦子的时候,又摔了一跤,一边脸都是乌青的。

就是你看着她,会特别感慨。城市里的人都说人老了靠医疗、靠营养,但是对潘姨来说,就全靠命硬活着。但是在西北这么广大的土地上,该有多少像她这样默默无闻又身世坎坷的老百姓。我就觉得有时候自己能力很有限,没有办法把更多的人挖掘出来。

看潘姨的经历就知道,我们不要觉得自己有多了不起,在时代的洪流的冲撞下,其实真的就如草芥一般,什么都不是。

第一财经:这些年和很多像潘姨这样的普通人接触后,会对你或你的写作产生什么样的影响?

胡成:其实我觉得这个问题应该是反的,就是说我本身就是这样的人,才会去关注他们,而不是说我和他们接触了,他们影响了我。可能因为小时候在家暴环境下长大,我从小就是一个能高度共情他人的人,也很能同情别人的苦难。我记得小学五年级的时候,有一次在上学路上遇到一个要饭的老汉,我除了留5块钱,把身上所有的钱都给他了。但是直到下午上课前,我一直有负罪感,觉得怎么能不把那5块钱也给人家呢?打第一遍铃的时候,我又跑出去把钱给那老汉了。所以就是什么样的人才会成就什么样的行为方式。

《萧关道》里有一位张有财老人,他是潘姨之外我第二个牵挂的人。当时一听他的名字,我就非常想写他,因为这个名字很能反映时代。张有财他们当地是种云杉的,前几年我们国家基建大幅度扩张的时候,利润还挺好,他自己的几亩地也流转出去种云杉了。结果这两年随着基建萎缩,云杉没人要,家门口三米高的一棵云杉,他说两块钱就拿走。他不是开玩笑,而是两块钱一棵都没有人要。云杉只好全部砍了当柴烧,他没有别的收入了。

我写《萧关道》的时候,张有财每个月就是200多块钱的养老补贴,日子过得非常扣扣巴巴。根据他们当地政策,年满80岁的老人,能拿到每个月270元的高龄补贴,这样加起来他现在每个月就有500多元,再也不用靠儿子给了。

那次我看到张有财的时候,他恰好去乡里领高龄补贴,拿到钱高兴得合不拢嘴。我当时看了就非常感慨,同样的数值,在不同人心里的意义是迥然不同的。270元,在我老家那种地方也不够去饭店吃一顿,但老人多了那些钱就完全不一样。所以我就觉得人生的参差,真的是从方方面面体现出来。在西北,这种参差感更明显。

我写这本书,也就是想把人生的参差展示出来。当然别人看到这些参差的意义是什么,我也说不清,只希望他们未来再听到有人说起这种参差,别把它当做假话,而是对这样的人抱以悲悯之心,能做到这一点,就已经很不容易了。

《萧关道》

胡成 著

云南人民出版社·理想国 2024年6月版

工业母机板块异动拉升 亚威股份涨停

截至发稿,亚威股份涨停,浙海德曼涨超9%,恒锋工具、宇环数控、宁波精达等跟涨。11月17日早盘,工业母机板块异动拉升。截至发稿,亚威股份涨停,浙海德曼涨超9%,恒锋工具、宇环数控、宁波精达等跟涨。锤子财富2023-11-17 10:43:100000董事长涉嫌内幕交易被刑拘,恒润股份股价飞涨背后发生了啥?

A股公司董监高被刑事拘留再添一例。2023年末,A股公司董监高被刑事拘留再添一例。恒润股份(603985.SH)12月5日晚间披露,董事长承立新因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局刑事拘留,控股子公司上海润六尺科技有限公司(下称“润六尺”)总经理张亚洲正在协助调查。0000报告:东盟与中日韩地区出口前景良好,旅游业已恢复至九成

今年,东盟3地区经济预计将以4.4%的速度稳步增长,到2025年为4.3%。16日,东盟中日韩宏观经济研究办公室(AMRO)发布最新更新的《东盟中日韩地区经济展望》。报告认为,良好的出口前景、强劲的国内需求和旅游业的持续复苏将推动该地区的增长势头。锤子财富2024-07-16 16:32:250000理想汽车就韩城高速事故发布说明;马斯克称X明年底前将推出金融服务;“快递黑马”终上市,为港股今年市值最大IPO|大公司动态

第一财经每日精选最热门大公司动态,点击「听新闻」,一键收听。【科技圈】马斯克称X明年底前将推出金融服务埃隆・马斯克在当地时间周四的全体员工电话会议上宣布,X平台(原推特)将于2024年年底推出金融服务,称“你不需要银行账户”。X公司目前正致力于获得美国各地的汇款许可证,以便提供金融服务。亚马逊Q3业绩大超预期预言AI带来数百亿美元收入锤子财富2023-10-28 10:19:250000蔚来手机完成申报,车企为何接连跨界造手机?

究竟是时代进步的要求,还是战略错误的选择。近日,蔚来手机在工信部完成入网,型号为N2301。根据规划,蔚来手机将于今年第三季度发布、交付,新机定位于安卓旗舰机型,预计售价5000~7000元之间。关于车企是否要跨界造手机,行业内存在巨大争议。博世中国总裁陈玉东便是反对者之一。陈玉东曾直言汽车厂商去做手机是“吃饱了没事干”,他认为汽车和手机是完全不一样的数量级。0000